第5節 災害と安全

第2項 自然災害

1.自然災害の状況

―少ない生活災害―

|

(1) 被害総額 (2) 罹災者 (3) 住宅被害 (4) 耕地被害 (5) 災害リスクエリア |

今日では、多くの地域で、自然災害の発生はまれな事象となっている。そして年々の発生件数の統計的数値はひとたび災害が起これば跳ね上がり、大数の法則が働かず、平均値などの統計量は意味が不明確なものとなる。このため県での発生の程度、全国の中での位置付けなどを明確に語ることは困難が多い。

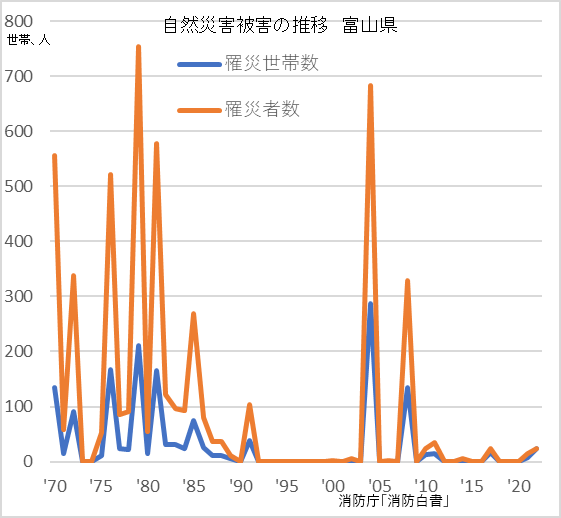

富山県の自然災害罹災、特に生活に直接被害を及ぼす災害は、都道府県の中でもかなり少ないが、若干の雪害は避けられないようだ。また、21世紀に入って増えている様相が見られる。

⇒災害統計の地域間比較

(1) 被害総額

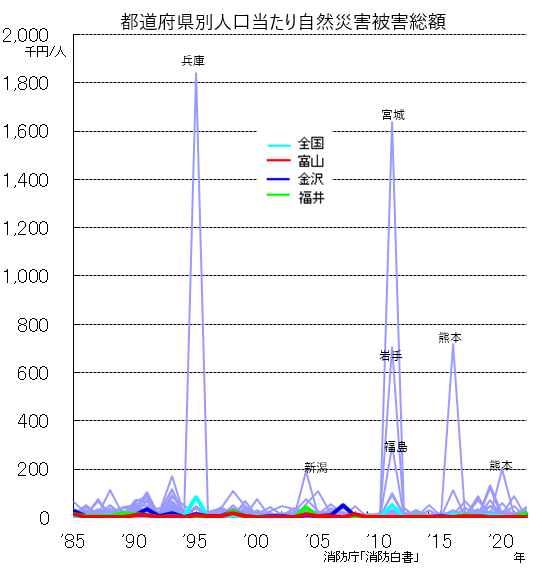

都道府県ごとの年々の人口当たり自然災害被害総額の推移をみると、幾つかの突出した値が見られるが、これらは全て地震による災害である。なお、図は2022年までで、2024年の能登半島地震は、含まれていない。

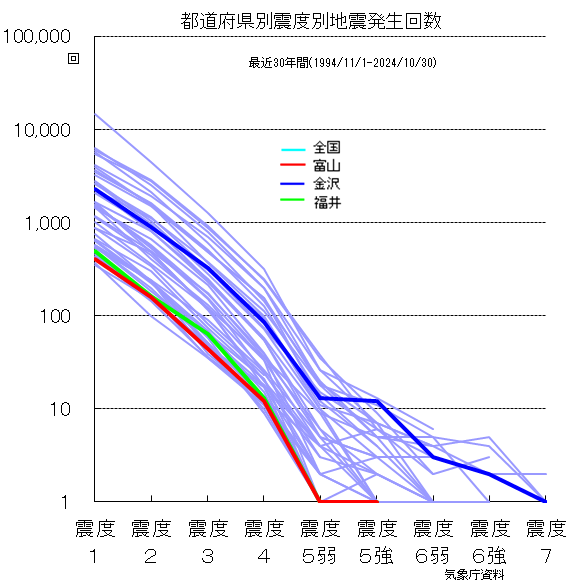

都道府県ごとの年々の人口当たり自然災害被害総額の推移をみると、幾つかの突出した値が見られるが、これらは全て地震による災害である。なお、図は2022年までで、2024年の能登半島地震は、含まれていない。 ちなみに、ここで、都道府県ごとの地震の発生状況を見ておくと、富山県の発生は相対的にかなり少ない。ただこの図には、2024年の能登半島地震も含まれている。

ちなみに、ここで、都道府県ごとの地震の発生状況を見ておくと、富山県の発生は相対的にかなり少ない。ただこの図には、2024年の能登半島地震も含まれている。2023年までの統計では、富山県はさらに下方にずれ他地域とも離れたものになっていた。

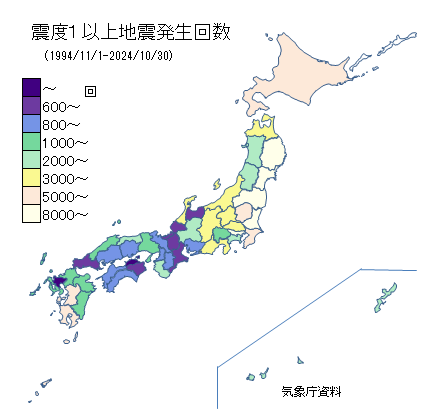

右図は、最近30年間の地震の発生回数である。

右図は、最近30年間の地震の発生回数である。地殻の歪みエネルギーについて、東北地方太平洋側では解放されているが、南海トラフ沿岸の地域では解放されていないと解釈されよう。

富山の発生件数は少ないが、エネルギーが解放されていなと見ることもできよう。

⇒プレートテクトニクス

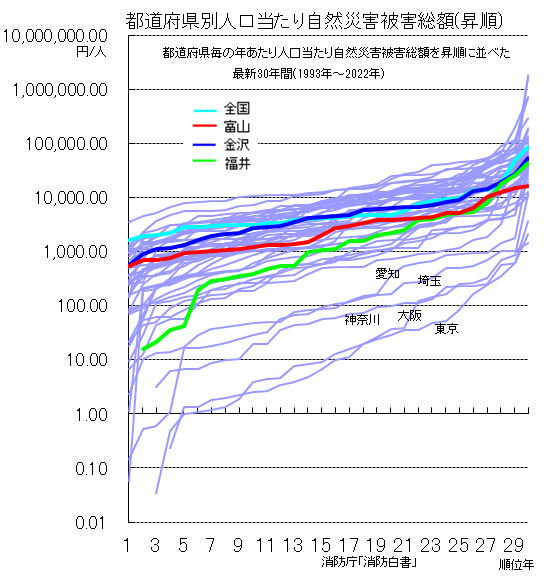

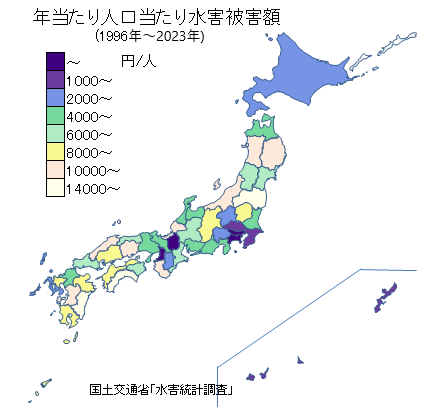

人口当たり被害総額を都道府県の中で比較しても、富山は必ずしも特に低い県とはなっていない。

人口当たり被害総額を都道府県の中で比較しても、富山は必ずしも特に低い県とはなっていない。ただし、特別に大きな災害が起こっていないということはできるだろう。毎年の被害総額は 一人当たり千円程度から1万円強までなだらかに分布している。

なお、被害額には、雪害も含まれているものと思われるが、実態を把握していない。

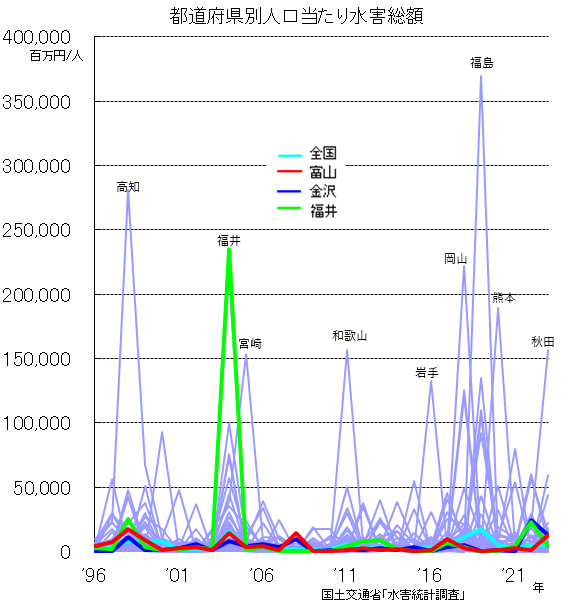

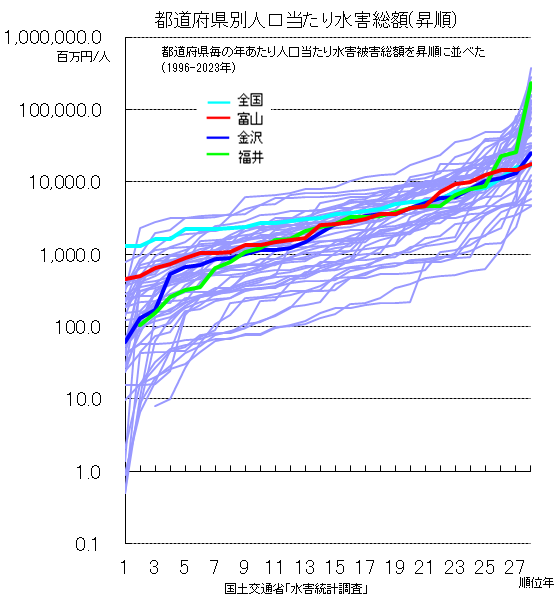

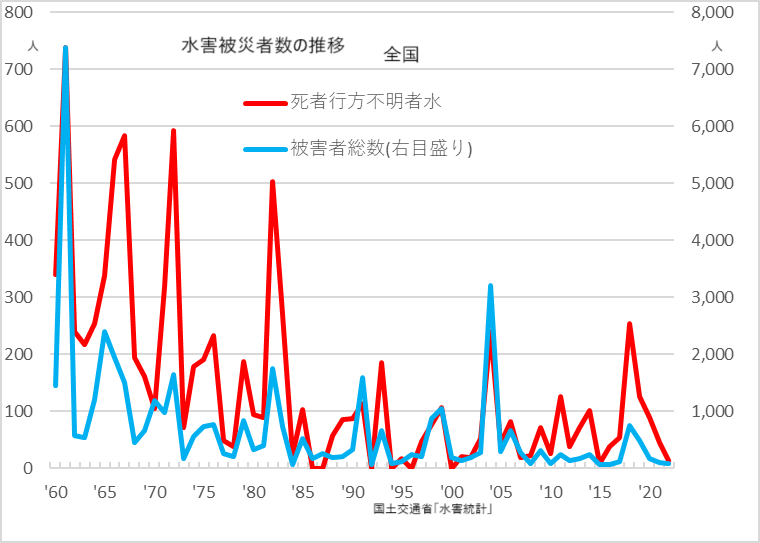

自然災害被害総額では、被災の推移が分かり難い。国土交通省の水害被害額の統計

を見ると、地震が除かれるため、近年の水害の経緯を見ることができる。

自然災害被害総額では、被災の推移が分かり難い。国土交通省の水害被害額の統計

を見ると、地震が除かれるため、近年の水害の経緯を見ることができる。2020年前後に、災害が頻発しており、今後の経過を注視していく必要がある。

昇順図を描くと、富山県は災害の少ない県ではなく中程度の県とする必要があるようだ。

昇順図を描くと、富山県は災害の少ない県ではなく中程度の県とする必要があるようだ。 水害には、公的基盤施設などの被害額も含まれ、これを人口当たりで検討するとどうしても多くなってしまうのであろう。これは、人口とは別に県土の広がりなどが関連しており、別途、県土面積当たり、あるいは可住地面積当たりなどの指標を工夫してみる必要があるのだろう。

水害には、公的基盤施設などの被害額も含まれ、これを人口当たりで検討するとどうしても多くなってしまうのであろう。これは、人口とは別に県土の広がりなどが関連しており、別途、県土面積当たり、あるいは可住地面積当たりなどの指標を工夫してみる必要があるのだろう。(2) 罹災者

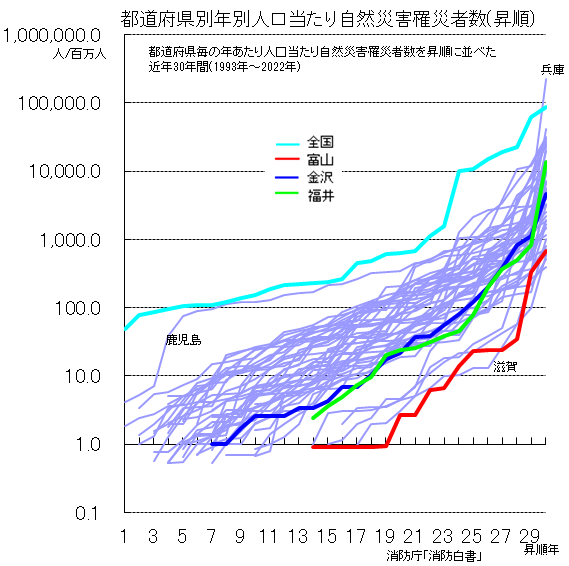

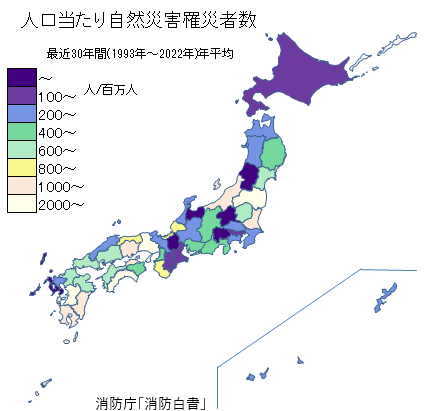

右図は、最近30年間(1991年から2020年)の都道府県毎の人口百万人当たり年間自然災害罹災者数を昇順に並べたものである。ちなみに、人口当たり罹災者数に換算した場合、人口規模の大きな地域ほど各年毎にどこかで災害が起きている可能性がより高いことに留意しておく必要がある。この影響は全国値に典型的に表れている。

右図は、最近30年間(1991年から2020年)の都道府県毎の人口百万人当たり年間自然災害罹災者数を昇順に並べたものである。ちなみに、人口当たり罹災者数に換算した場合、人口規模の大きな地域ほど各年毎にどこかで災害が起きている可能性がより高いことに留意しておく必要がある。この影響は全国値に典型的に表れている。 富山は相対的に災害の少ない県であり、多数の罹災者が伴う災害も殆どないことが読み取れる。

富山は相対的に災害の少ない県であり、多数の罹災者が伴う災害も殆どないことが読み取れる。なお、富山県でも全国でも1980年代前半まで自然災害が比較的多く、ここでの期間は、その後の30年間となっている。

ちなみに、30年間は気象で過去の平年データを求める期間である。

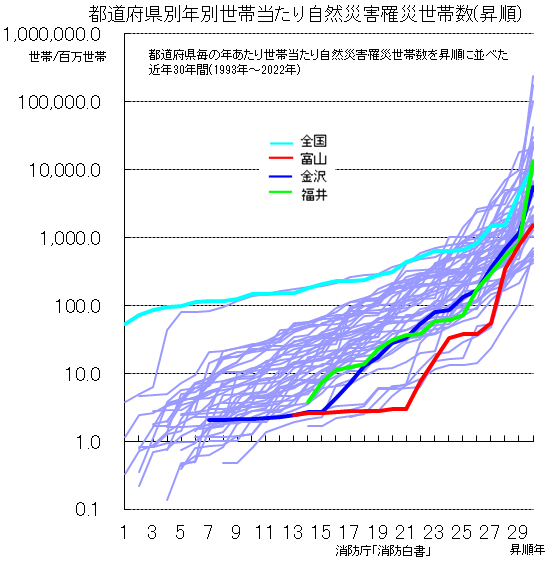

当然ではあるが、世帯数当たり罹災世帯数の統計でも罹災者数と同様の状況となっている。

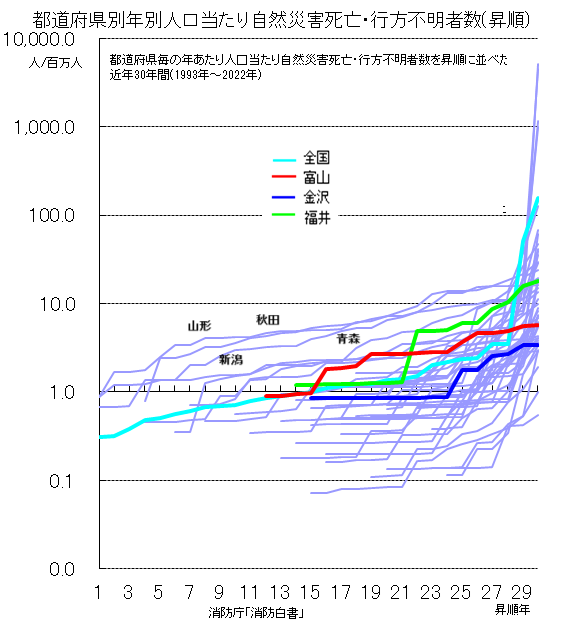

当然ではあるが、世帯数当たり罹災世帯数の統計でも罹災者数と同様の状況となっている。 人口当たりの年々の死亡・行方不明者について見ると、富山県では、人数は限られているが災害の発生している年が多い。(1人3年、2人3年、3人年6年)

人口当たりの年々の死亡・行方不明者について見ると、富山県では、人数は限られているが災害の発生している年が多い。(1人3年、2人3年、3人年6年)これに類似した県は、石川県を除き日本海沿岸の青森から福井までの県である。これは雪による事故死など個別的な災害があるということであろう。

富山県での21世紀に入って災害が再増加しているようにも見られる。

これは、気象状況の変化とも関連があろうが、その他の要因も多いであろう。

富山県での21世紀に入って災害が再増加しているようにも見られる。

これは、気象状況の変化とも関連があろうが、その他の要因も多いであろう。⇒自然災害の変化

⇒内水災害の事例

2004年上陸台風11個/2011年新潟・福島豪雨/2014年線広島豪雨(線状降水帯)/

2004年上陸台風11個/2011年新潟・福島豪雨/2014年線広島豪雨(線状降水帯)/2018・19年西日本豪雨/2024年能登半島豪雨

(3) 住宅被害

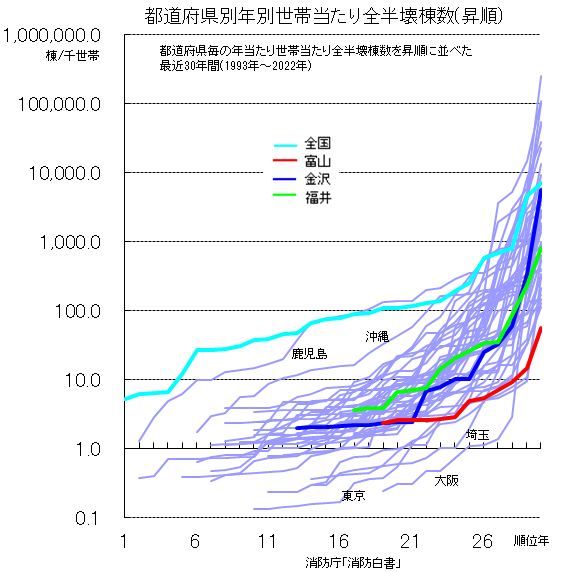

富山の世帯数当たりの住宅全壊半壊棟数は全国の中でも相対的に少なくなっており、大規模な災害は殆どない。ちなみに、最も大きいのは2008年の22棟(実数)であった。

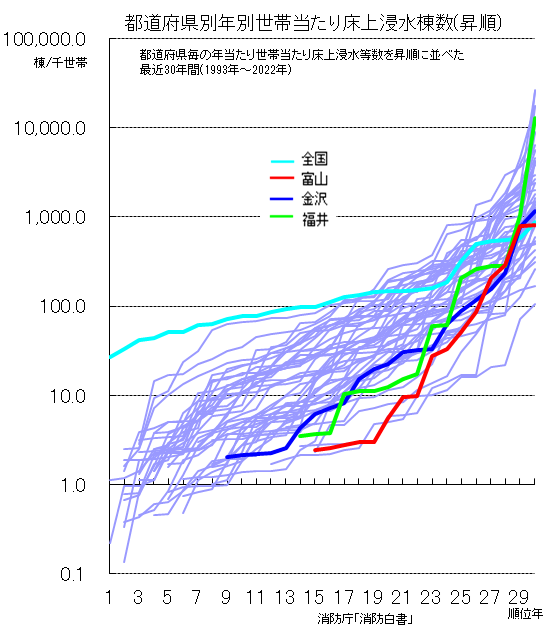

富山の世帯数当たりの住宅全壊半壊棟数は全国の中でも相対的に少なくなっており、大規模な災害は殆どない。ちなみに、最も大きいのは2008年の22棟(実数)であった。 都道府県ごとの浸水被害について、床上浸水棟数は、富山県は相対的に少ない。

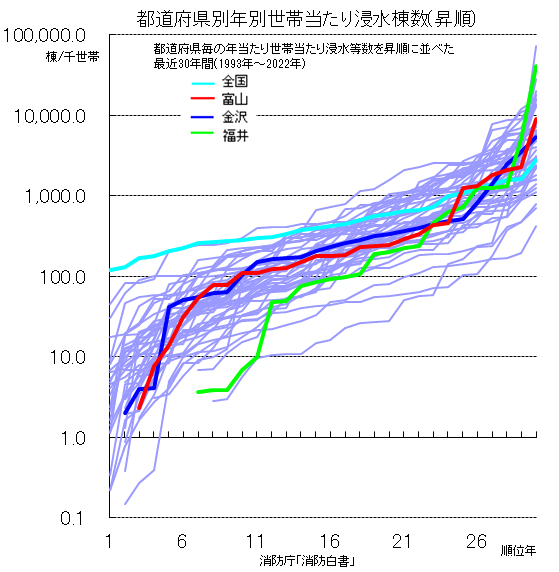

都道府県ごとの浸水被害について、床上浸水棟数は、富山県は相対的に少ない。 ただし、床下浸水まで含めると、一定程度の災害がある程度起こっている。

ただし、床下浸水まで含めると、一定程度の災害がある程度起こっている。(4) 耕地被害

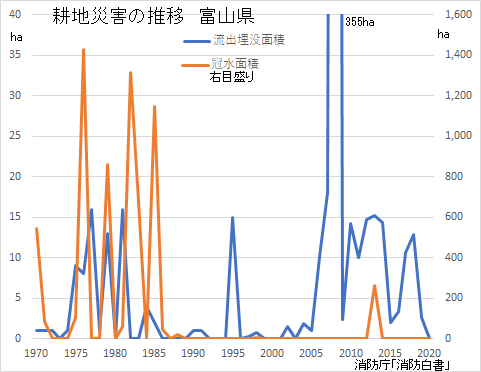

耕地自然災害については、'00年代後半以降、流出埋没がある程度起こっている。それ以外の冠水は、最近年は2008年を除いて記録されていない。

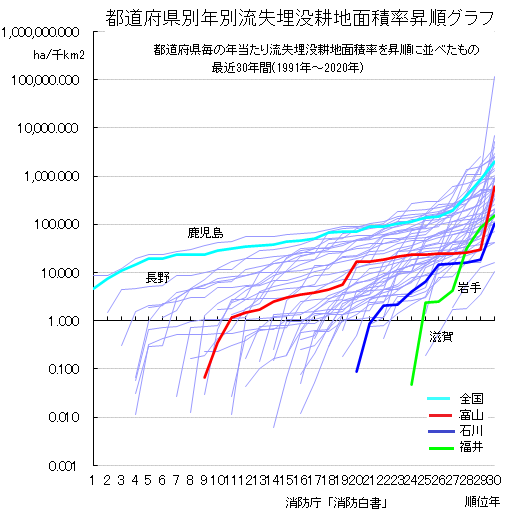

耕地自然災害については、'00年代後半以降、流出埋没がある程度起こっている。それ以外の冠水は、最近年は2008年を除いて記録されていない。 耕地の流出・埋没被害についても、富山県では、大規模な災害は相対的に少ない。

耕地の流出・埋没被害についても、富山県では、大規模な災害は相対的に少ない。ちなみに最も大きな災害は、2008年の355haの被害である。

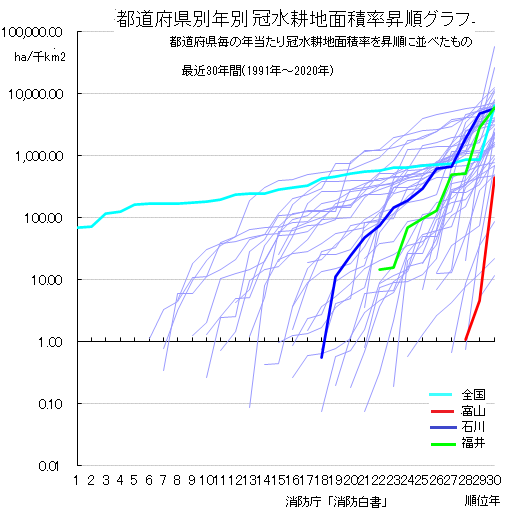

耕地の流出埋没を除いた冠水被害は、全国ではかなりあるが、富山県では相対的には少ない。被害が記録されているのは、30年中3年のみであった。

耕地の流出埋没を除いた冠水被害は、全国ではかなりあるが、富山県では相対的には少ない。被害が記録されているのは、30年中3年のみであった。なお、耕地の内、田は冠水被害が出難いようであり、富山県の場合は田の比率が高く、冠水被害が少なくなっているようだ。

(5) 災害リスクエリア

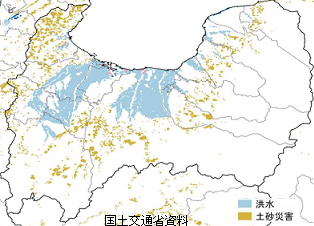

2020年12月に国土交通省が、2050年時点の災害リスクエリアを整理して発表している。富山県について、リスクエリア内に居住している人口は、77万人中、48万人(62%)となっている。殆どが洪水エリアで46万人、他に土砂災害エリア2万人、津波エリア1万人となっている。

2020年12月に国土交通省が、2050年時点の災害リスクエリアを整理して発表している。富山県について、リスクエリア内に居住している人口は、77万人中、48万人(62%)となっている。殆どが洪水エリアで46万人、他に土砂災害エリア2万人、津波エリア1万人となっている。しかし、2050年であれば地球温暖化による海面上昇で、平野部のかなりの面積が海面以下エリアとなっている可能性もある。その時点での罹災者はいないとしても、実態としては、大変な混乱がもたらされているのではなかろうか。

富山県では、多くの罹災者がでる水害は四半世紀以上前(1970年代前半)に終息しているようだが、近年は、計画性を欠いた開発による都市開発型災害が散見されるようになってきた。発生すると、地球温暖化と関連があり得る集中豪雨の影響と説明されるが、都市開発の影響にも言及される必要があろう。

(Dec.12,2024Rev.)