第4節 国際社会の中で

第1項 地球は満員

―発展途上国の経済成長と地球的限界―

|

(1) 人口 (2) GDP (3) 一人当たりGDP (4) CO2排出量 (5) 食糧(カロリー)摂取量 (6) 生活用水消費量 |

| 一人当たり負荷量と世界比 | |||||||||

| 世界 | USA | Japan | China | ||||||

| 単位 | 年次 | 負荷量 | 負荷量 | 世界比 | 負荷量 | 世界比 | 負荷量 | 世界比 | |

| GDP | US$ | 2018年 | 11,364 | 62,795 | 5.53 | 39,290 | 3.46 | 9,771 | 0.86 |

| CO2 | t/年 | 2014年 | 4.69 | 16.50 | 3.52 | 9.54 | 2.03 | 7.54 | 1.61 |

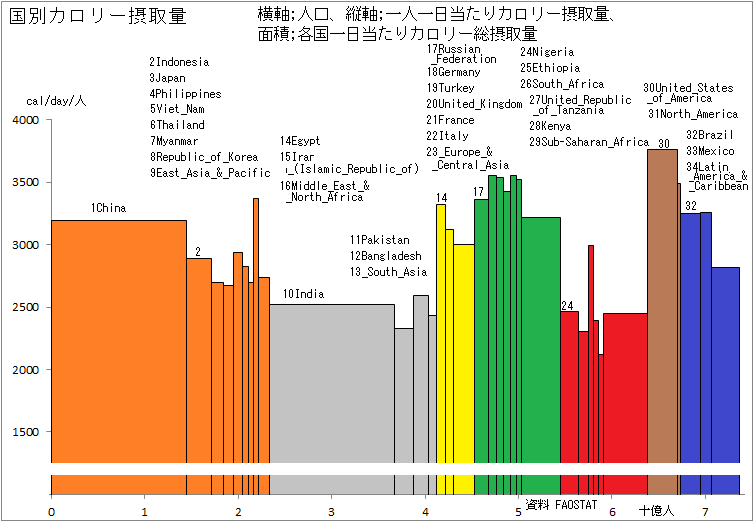

| Cal | cal/日 | 2017年 | 2,917 | 3,766 | 1.29 | 2,697 | 0.92 | 3,194 | 1.09 |

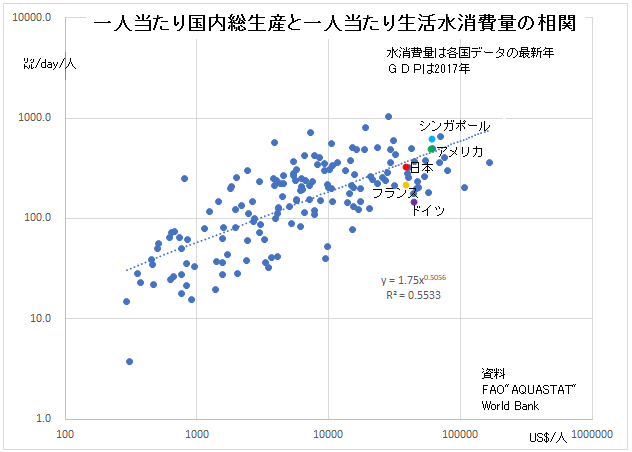

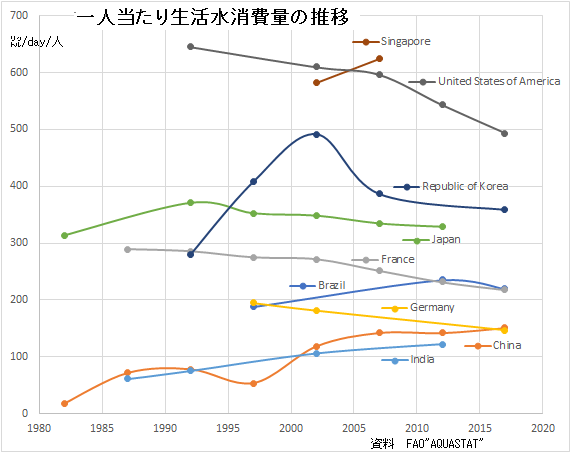

| Water | ㍑/日 | 各国 最新年 | 193 | 593 | 3.07 | 378 | 1.96 | 137 | 0.71 |

こうした中で、地球温暖化を始め、食糧、水など多様な側面で、世界全体としての限界が明確になってきている。

もし発展途上国を含めて世界全体の人が、現在の先進国水準の生活を実現するとすれば、地球が2,3個必要ということになろう。

こうした問題に適切に対処できなければ、人類社会の混乱し、さらには生物大量絶滅の危機が訪れることさえ見え始めている。2020年の今、世界は新型コロナウィルスの感染拡大で混乱に陥り対応に追われている。地球温暖化を始めとする諸課題にも同様の意識を持って対応しなければならないのだが、問題は将来のこととして、危機意識が極めて低い。

以下では、各国及び世界全体の人口、生産の実態とともに、CO2排出量、食糧摂取量、生活用水消費の動向について、基礎的なデータを整理する。

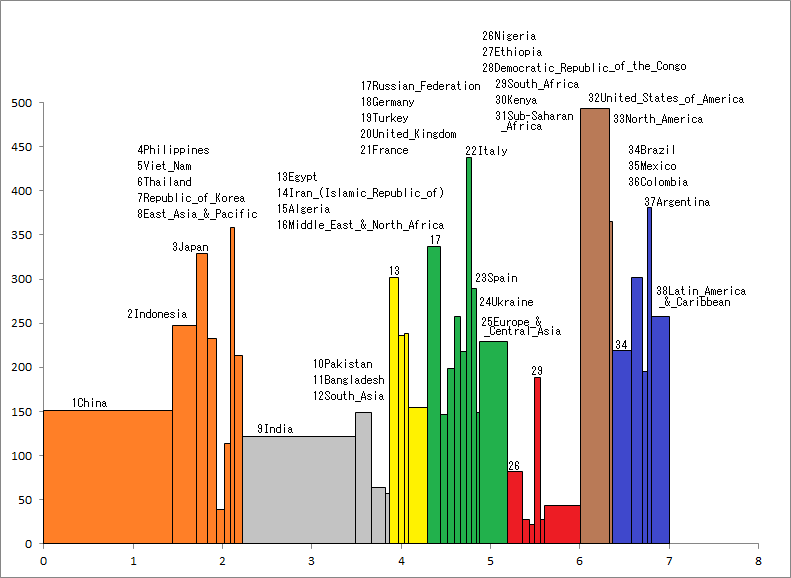

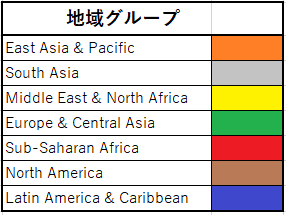

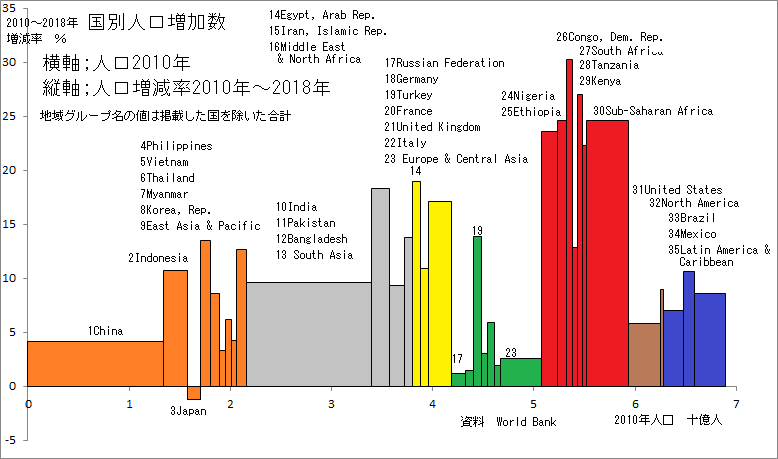

以下では、各国及び世界全体の人口、生産の実態とともに、CO2排出量、食糧摂取量、生活用水消費の動向について、基礎的なデータを整理する。人口等の規模の大きな国を個別に示すとともに、その他は地域毎に集計して示した。具体的な地域区分は右表のとおりである。

なお、世界銀行の統計データペースでは、世界の217か国・地域の1429種類の60年間の統計が提供されている(2020年3月現在)。

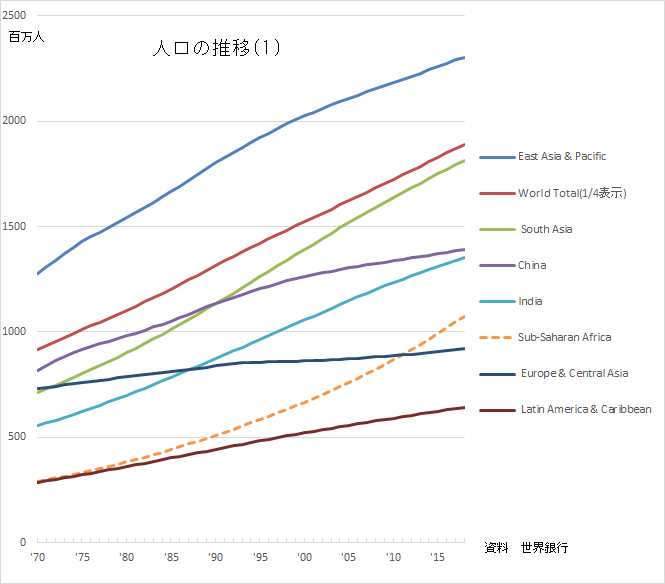

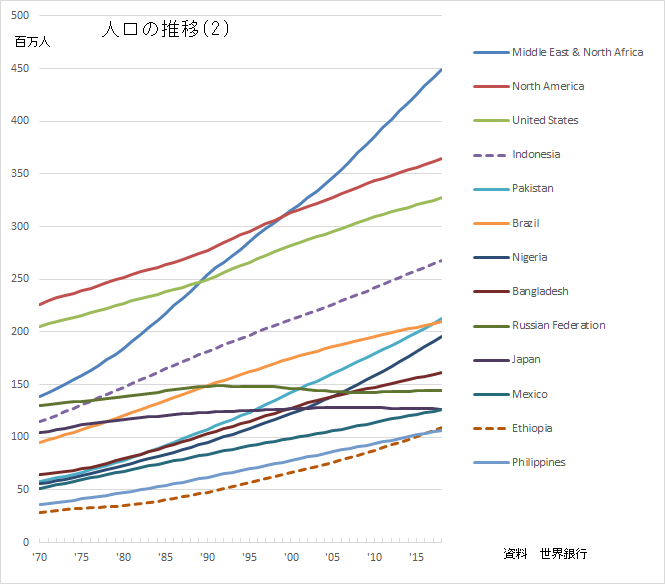

(1) 人口

2018年現在、人口十億人以上の国は、中国及びインドの2か国である。また、人口一億人以上、十億人未満国は、11か国である。

これらのうち先進国は、アメリカ、ロシア、日本で、先進国を除く10か国はそれぞれなりに経済成長中の国である。

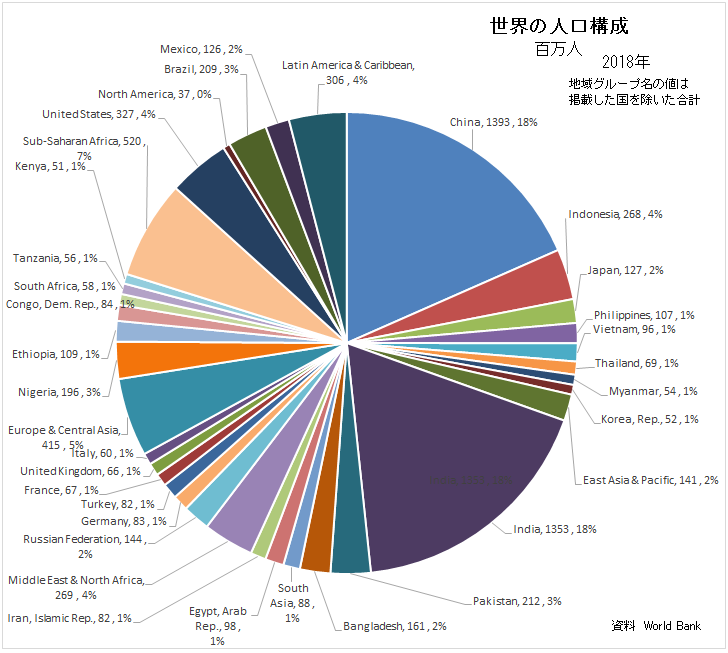

近年(2010年~2018年)の人口増加率は、地域別には、アフリカ諸国、中東諸国で著しく高くなっている。

また、人口大国のインド、その他の南アジア諸国でも高い。

なお、人口最大国の中国は、ヨーロッパ諸国並みの伸びに留まっており、まもなくインドが最大国になると見込まれる(現在の趨勢では2023年頃)。

近年、多くの発展途上国の人口増加が著しく、特に南アジア、アフリカ諸国等での増加は、多くの課題をもたらしている。

近年、多くの発展途上国の人口増加が著しく、特に南アジア、アフリカ諸国等での増加は、多くの課題をもたらしている。 先進国の人口は、横ばい気味に推移しており、日本、イタリアなどは既に減少が始まっている。

先進国の人口は、横ばい気味に推移しており、日本、イタリアなどは既に減少が始まっている。また、東欧の戦乱国等でも減少している国がある。

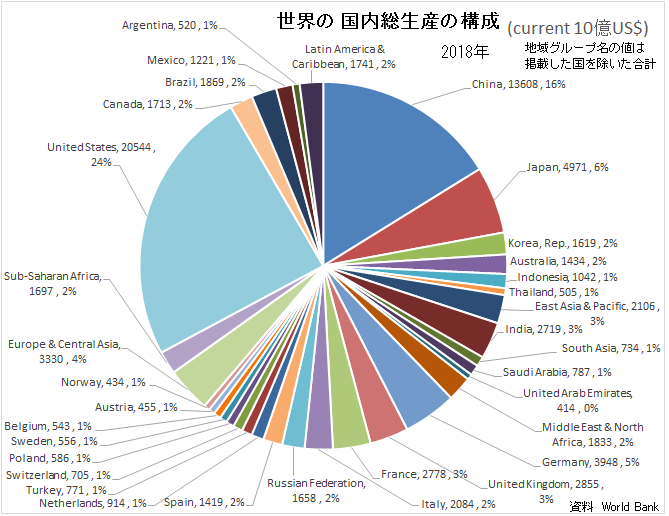

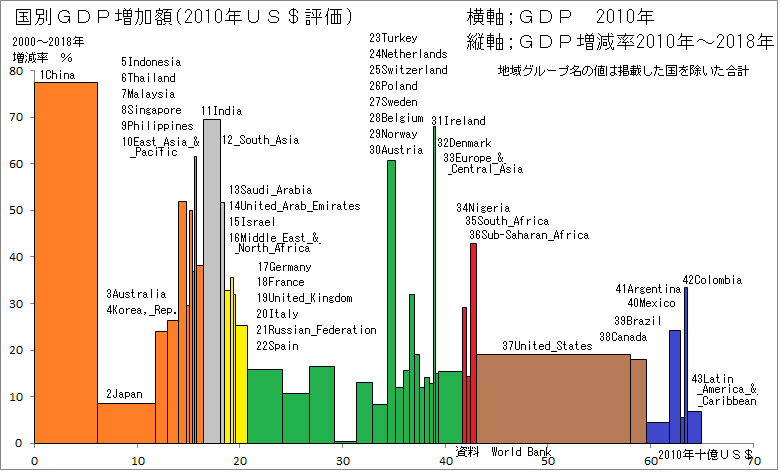

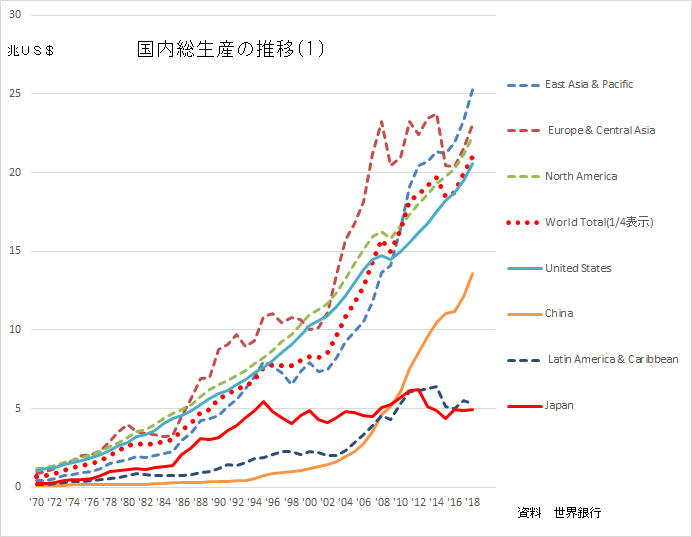

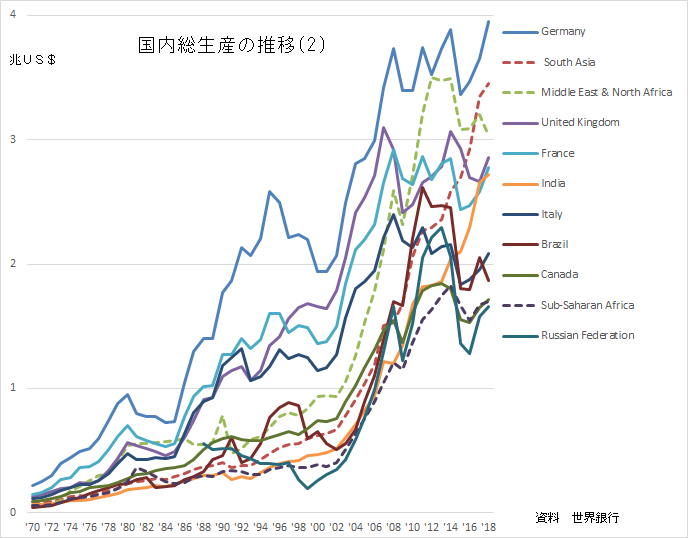

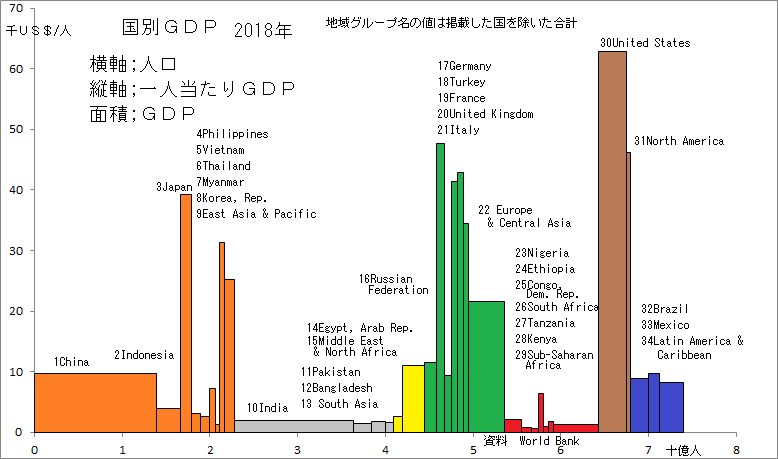

(2) GDP

2018年現在、GDP1兆US$以上の国は、16か国あり、当然だが、全体としては先進国に偏っている。

しかし、中国がアメリカに次ぎ2番目の大きさであり、さらにブラジル、インド、メキシコも含まれている。

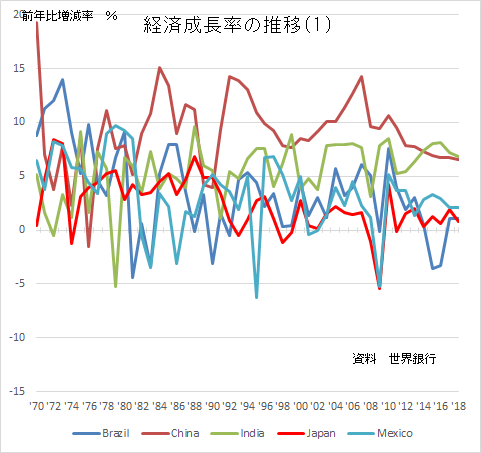

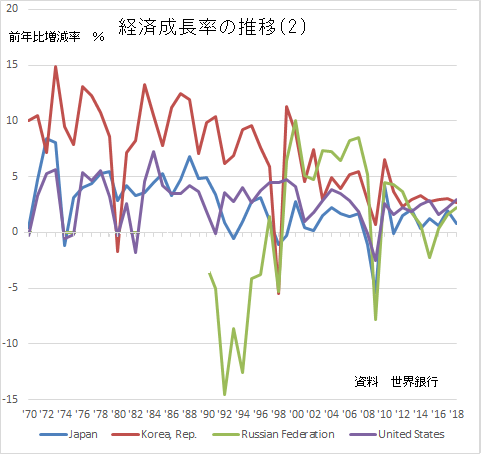

2010年代の経済成長率については、アジア、旧ソ連、東欧、アフリカ、南米で著しく高い国が目立つ。

これに対して、先進国は停滞気味である。

歴史的に見ても、2000年代に入ってから立ち上がっている国が目立つ。

歴史的に見ても、2000年代に入ってから立ち上がっている国が目立つ。ただし、2000年代に横ばいに転じている国も多い。日本がその典型である。

中国、インドはなお高い成長を続けている。

中国、インドはなお高い成長を続けている。 先進国の年々の経済成長率は5%以下に落ち込んでいる。

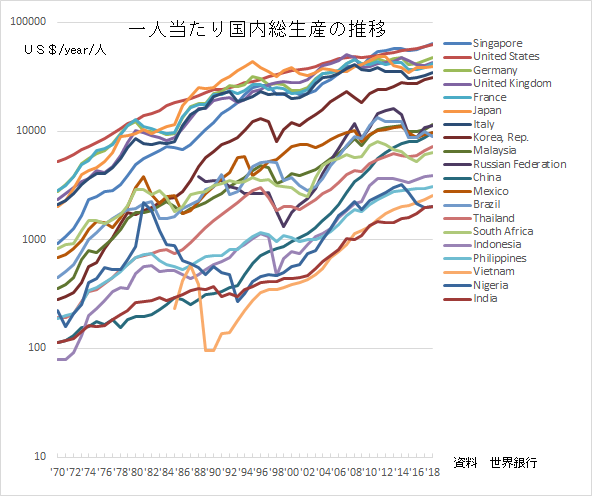

先進国の年々の経済成長率は5%以下に落ち込んでいる。(3) 一人当たりGDP

多くの先進国では、3、4万US$/人水準となっている。

これに対して、多くの発展途上国は1万US$/人以下である。

発展途上国の人口の比率に鑑みると、現在成長の著しい途上国が、先進国水準に近付くことによって、各種資源需要等の規模がとてつもないものとなっていくことは間違いない。

これは、例えば3万US$水準に横線を引き、その下部がすべて埋まると考えれば分かる。

一人当たりGDPについて、20世紀中は停滞気味であったが21世紀に入って急速に伸びている国が、かなりある。

一人当たりGDPについて、20世紀中は停滞気味であったが21世紀に入って急速に伸びている国が、かなりある。(4) CO2排出量

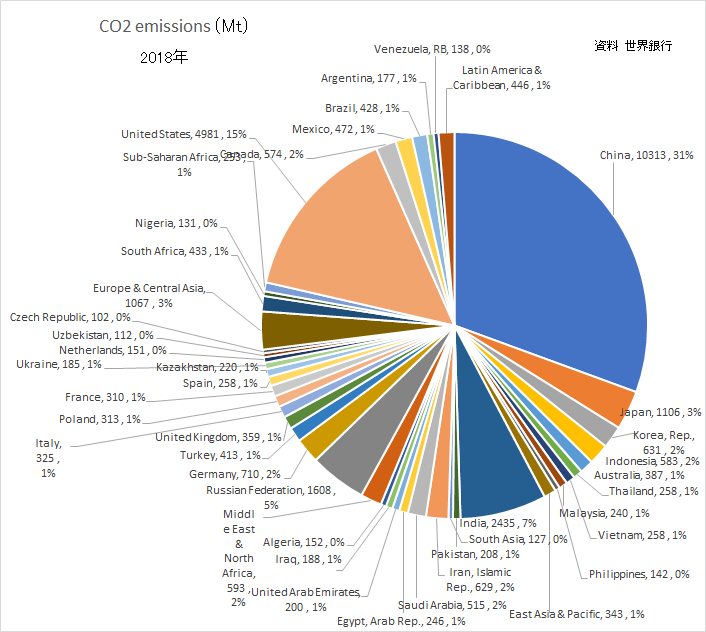

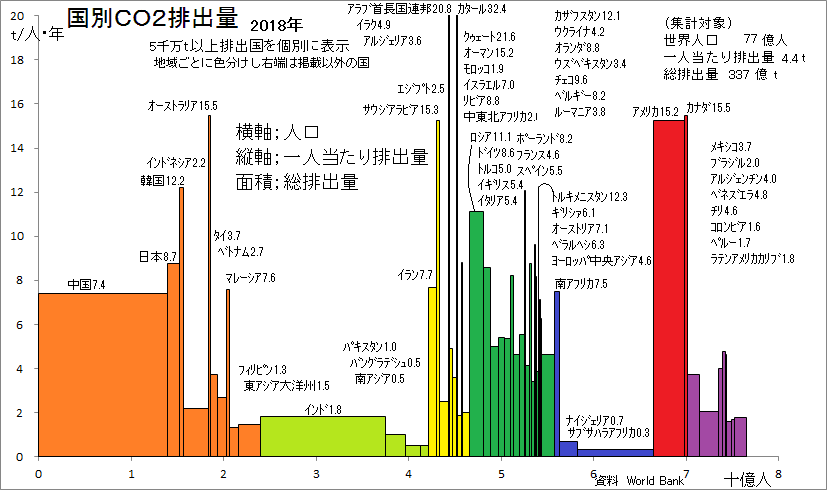

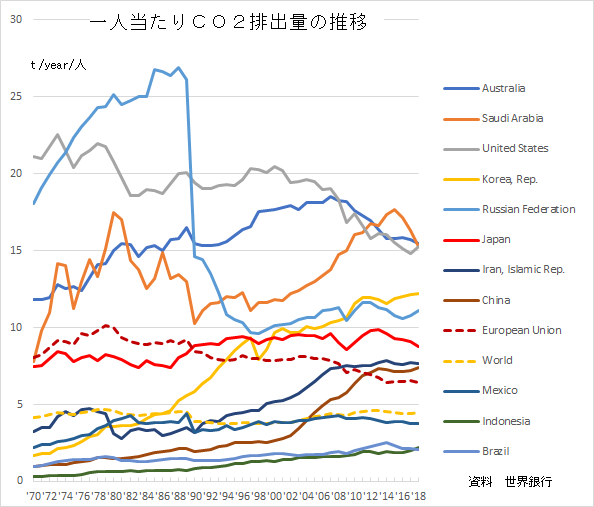

世界の温暖化ガス排出総量は、2020年時点で323億t(CO2相当)であった。このうち中国34%、アメリカ13%、7%で全体の54%と半分を超える。

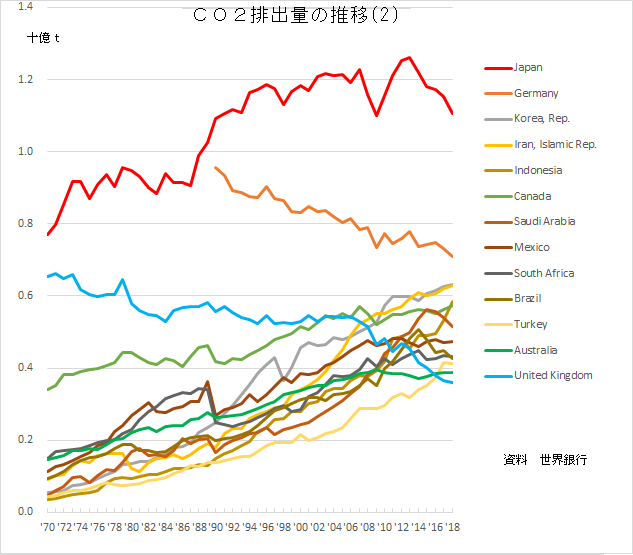

日本は排出総量の3%であるが、一人当たり排出量は、8.0t/年で、世界平均の約倍となっている。これは、主要先進国の中では、オーストラリア、カナダ、アメリカ、韓国に次いで大きい。

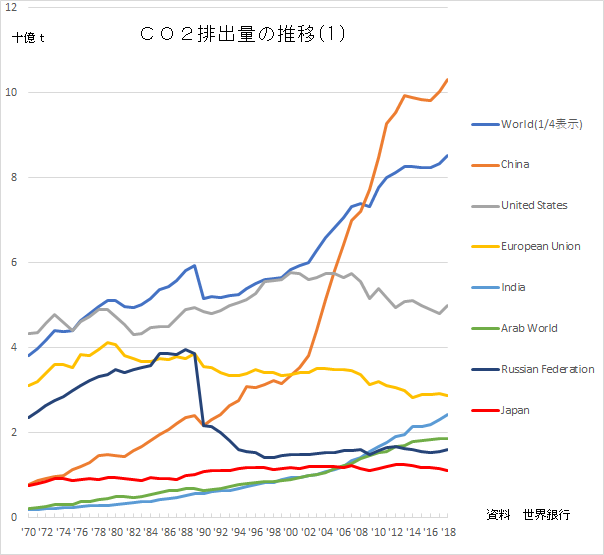

日本は排出総量の3%であるが、一人当たり排出量は、8.0t/年で、世界平均の約倍となっている。これは、主要先進国の中では、オーストラリア、カナダ、アメリカ、韓国に次いで大きい。 世界各国の年当たり排出量については、まず中国が2000ゼロ年代以降急速に増大し、ゼロ年代半ばにはアメリカを抜き、さらに増大し続けている。

世界各国の年当たり排出量については、まず中国が2000ゼロ年代以降急速に増大し、ゼロ年代半ばにはアメリカを抜き、さらに増大し続けている。 CO2排出量が6億t/年以下の国のうち多くの先進国は排出量を漸減させている。

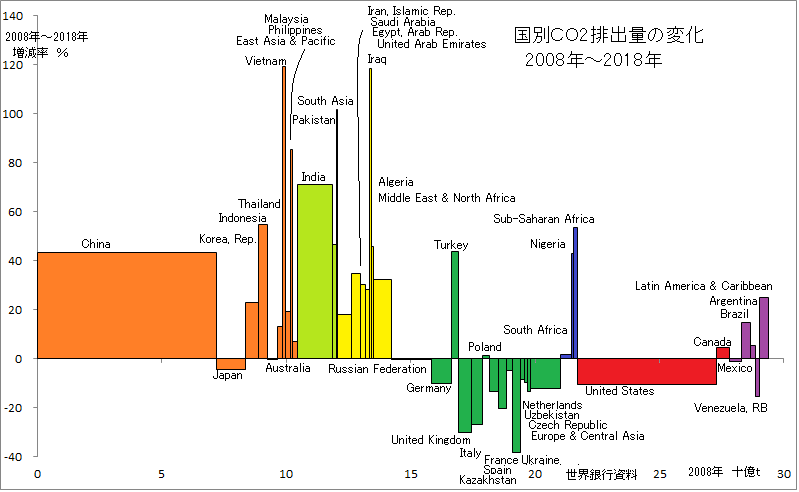

CO2排出量が6億t/年以下の国のうち多くの先進国は排出量を漸減させている。 国ごとの最近10年間の排出量の変化については、中国、インドの増加が特に目立つ また、中東や東南アジア等の発展途上国の増加も目立つ。

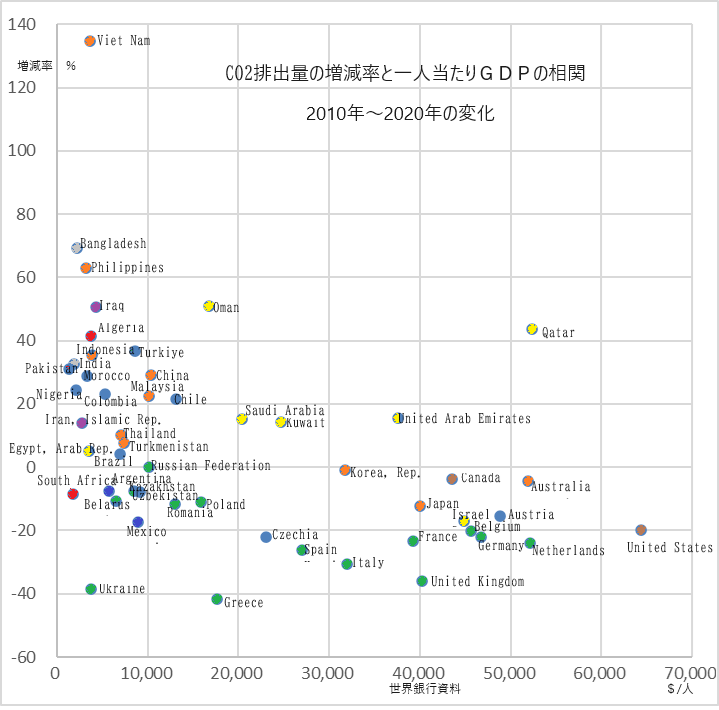

国ごとの最近10年間の排出量の変化については、中国、インドの増加が特に目立つ また、中東や東南アジア等の発展途上国の増加も目立つ。 ちなみに最近10年間の排出量の変化と一人当たりGDPの相関を見ると、GDPの大きな国(先進諸国)では、ヨーロッパの各国の減少幅は総じて大きいが、国土が広く自動車利用に頼っているカナダ、オーストラリアの減少幅は小さいものにとどまっている。アメリカは、以前は削減があまり進んでいなかったが、バイデン大統領の下でかなり進んできた。そして日本の減少幅はアメリカより小さいが、バイデン大統領の就任に際しての方針転換を聞いて、本気になって削減していくことを改めて表明した経緯がある。

ちなみに最近10年間の排出量の変化と一人当たりGDPの相関を見ると、GDPの大きな国(先進諸国)では、ヨーロッパの各国の減少幅は総じて大きいが、国土が広く自動車利用に頼っているカナダ、オーストラリアの減少幅は小さいものにとどまっている。アメリカは、以前は削減があまり進んでいなかったが、バイデン大統領の下でかなり進んできた。そして日本の減少幅はアメリカより小さいが、バイデン大統領の就任に際しての方針転換を聞いて、本気になって削減していくことを改めて表明した経緯がある。 一人当たりCO2排出量について、多くの先進国はそれぞれなりに削減しているが、発展途上国では増勢が続いている。

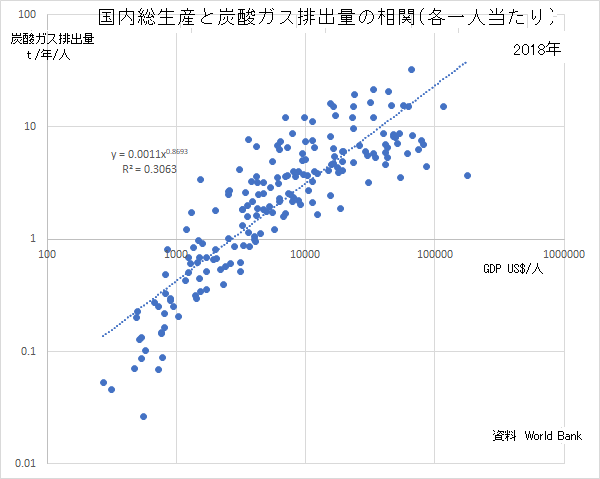

一人当たりCO2排出量について、多くの先進国はそれぞれなりに削減しているが、発展途上国では増勢が続いている。 一人当たりGDPと一人当たりCO2排出量は相関があり、今後、多くの発展途上国の経済成長とともにCO2排出量が増加が予想され、先進国が削減しても、世界全体で減らしていくことはかなり困難であろう。

一人当たりGDPと一人当たりCO2排出量は相関があり、今後、多くの発展途上国の経済成長とともにCO2排出量が増加が予想され、先進国が削減しても、世界全体で減らしていくことはかなり困難であろう。

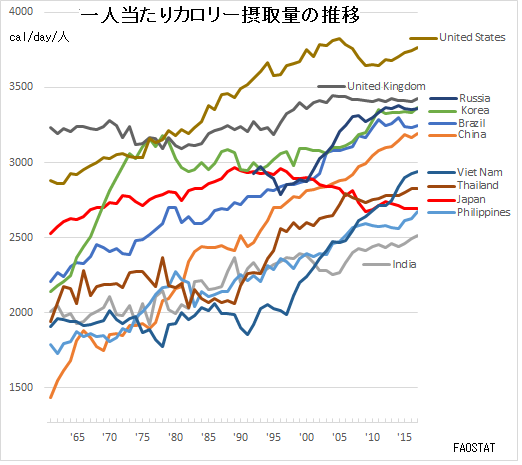

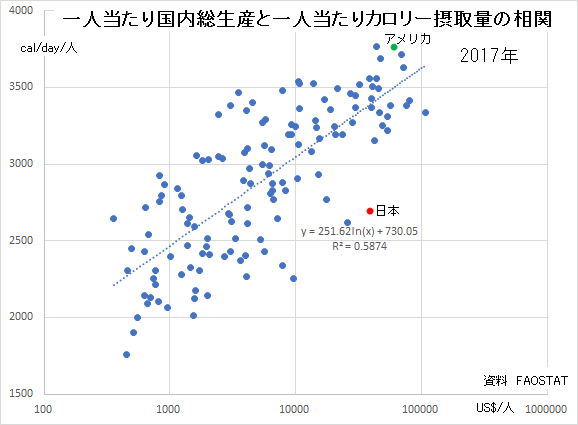

一人当たりGDPと一人当たり摂取カロリー量は、ある程度の相関を持っている。

一人当たりGDPと一人当たり摂取カロリー量は、ある程度の相関を持っている。

一人当たりGDPと一人当たり水消費量には相関がある。

一人当たりGDPと一人当たり水消費量には相関がある。 経済成長、生活水準の向上に伴って、生活で消費する水の量も増加していくことが予想される。

経済成長、生活水準の向上に伴って、生活で消費する水の量も増加していくことが予想される。