第2節 経済変動

第2項 産業構造の変化

―サービス経済化は一段落―

|

(1) 生産額 (2) 事業所 (3) 就業者 |

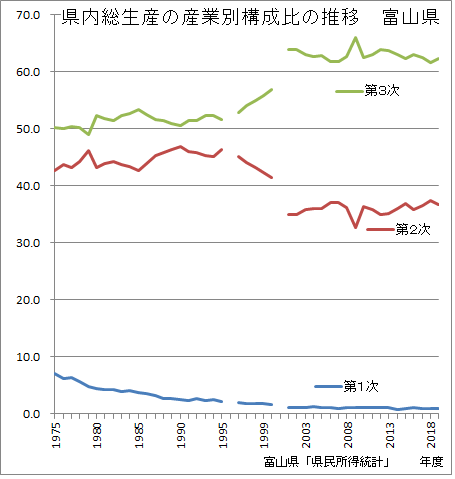

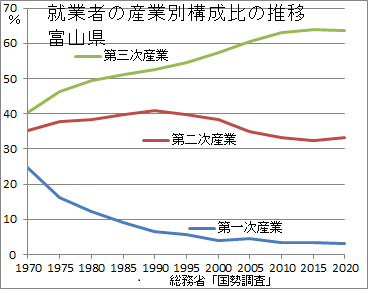

低い経済成長の中で、産業が第二次産業(モノ造り)から第三次産業(サービス提供)へと大きく移行きたが、21世紀に入って一段落しているように見える。

(1) 生産額

県内総生産額の産業別構成比の変化について見ると、第二次産業については、バブル経済の崩壊に伴って1990年代半ば以降、大きく低下したが、21世紀に入ってからは、リーマンショックの時期を除けば、概ね30%台半ばから40%弱へと増加気味で推移している。これに対して、第三次産業は、60%台半ばから60%近くへと減少気味に推移している。

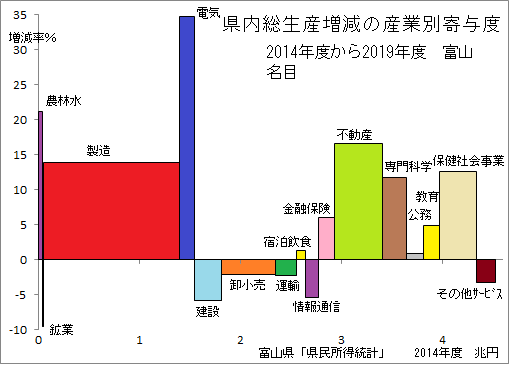

県内総生産額の産業別構成比の変化について見ると、第二次産業については、バブル経済の崩壊に伴って1990年代半ば以降、大きく低下したが、21世紀に入ってからは、リーマンショックの時期を除けば、概ね30%台半ばから40%弱へと増加気味で推移している。これに対して、第三次産業は、60%台半ばから60%近くへと減少気味に推移している。 近年の県内総生産の業種別変化については、年によってかなり異なる様相となっている。最近5年間(2014年度〜2019年度)の業種別寄与度をみると、増加している業種として、製造業、不動産、医療福祉等(保健衛生社会事業)などがある。ただし、不動産業については、帰属家賃が含まれていることに留意が必要である。

近年の県内総生産の業種別変化については、年によってかなり異なる様相となっている。最近5年間(2014年度〜2019年度)の業種別寄与度をみると、増加している業種として、製造業、不動産、医療福祉等(保健衛生社会事業)などがある。ただし、不動産業については、帰属家賃が含まれていることに留意が必要である。一方、建設、卸小売りなどの減少が目立っている。

(経済全体が横ばいの時期にこのような比較は、あまり確かな意味を持っていないかもしれない。)

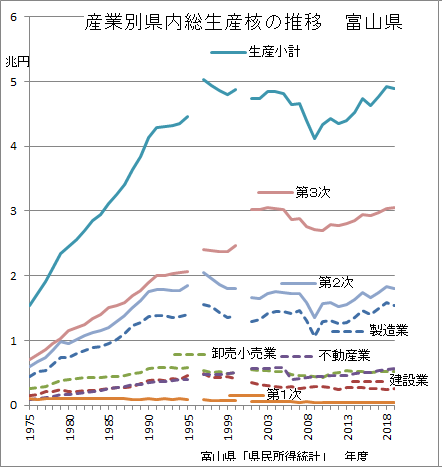

県内総生産の主な産業の推移は右図のとおりである。

県内総生産の主な産業の推移は右図のとおりである。業種毎には異なった動きが見らるが、全体としては、ウエイトの大きい製造業の変化と重なっている。

生産活動全体としては、サービス経済化が進んでいる。ただし、業種ごとの価格変動の効果が大きい。

また、価格変動がもたらす効果にも十分留意しておく必要がある。特に、生産者にとっての意味、消費者にとっての意味は対立しているともいえる。

(統計データ)

(2) 事業所

事業所規模

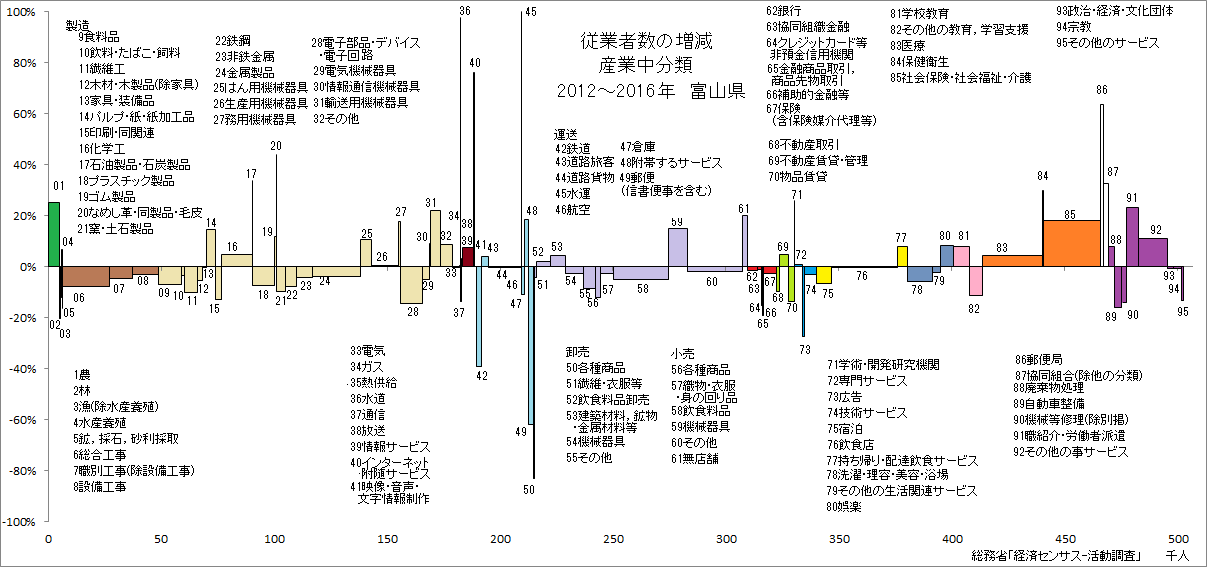

総務省「経済センサス−活動調査」は、公務を除く全産業を対象としているが、農林漁業の個人経営や家事サービス(細分類)は含まれていない。

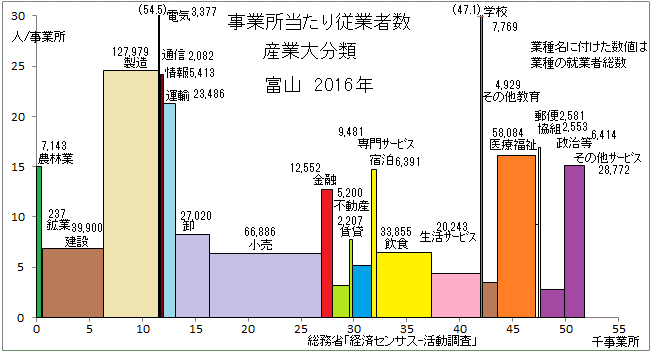

地域の産業構造(大分類)を事業所数と事業所の規模(事業所当たり従業者数)で見ると、一般論として、広く県民へのサービスを提供する業種は、小規模事業所が沢山あるのに対して、物を造る製造業などは大規模事業所がそれなりにある。

地域の産業構造(大分類)を事業所数と事業所の規模(事業所当たり従業者数)で見ると、一般論として、広く県民へのサービスを提供する業種は、小規模事業所が沢山あるのに対して、物を造る製造業などは大規模事業所がそれなりにある。ただし、県民へのサービスでも、医療福祉、学校は相対的に規模が大きい。

従業者数は事業所数と事業所規模(事業所当たり従業者数)の積となるが、富山県で最も多いのは製造業123千人、次いで卸小売(産業大分類では1つの分類)94千人、医療福祉58千人、建設40千人、その他サービス35千人、飲食34千人、運輸23千人、生活サービス20千人などと続いている。

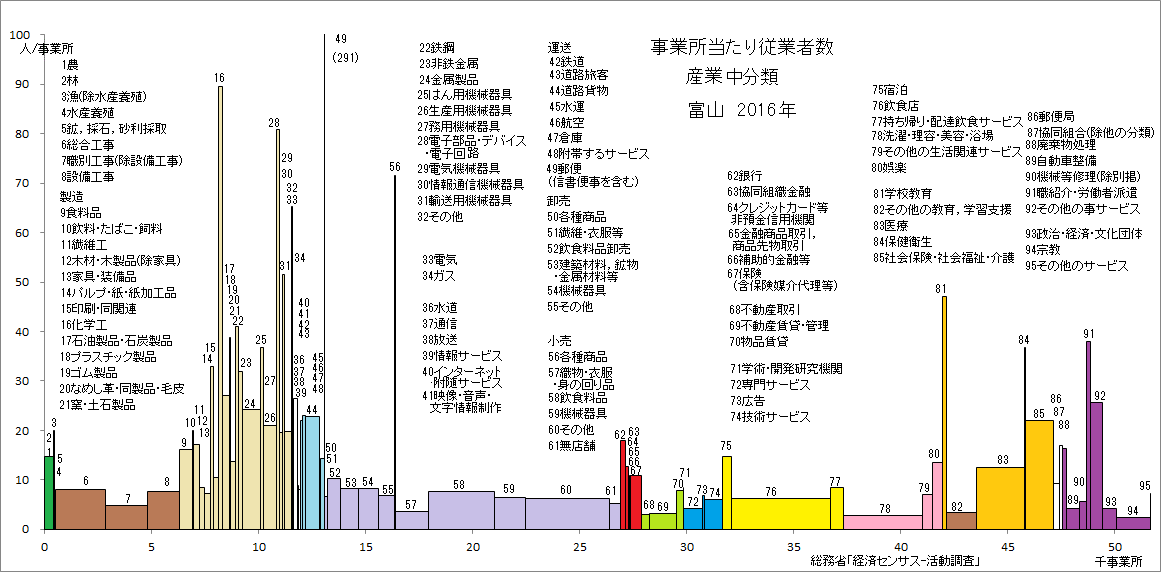

次に産業中分類で詳しく見ると、事業所が多く規模が比較的小さいのは、飲食、洗濯・理容・美容・浴場、その他小売など広く県民にサービスを提供する業種である。

これに対して、規模の大きいのは、幾つかの製造業の業種、学校などである。また職業紹介・労働者派遣も規模が大きい。

就業者数が大きいのは、飲食、社会保険・福祉・介護、医療、その他小売などである。

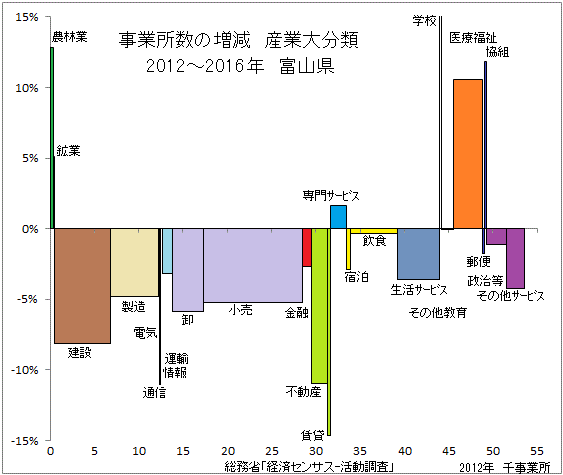

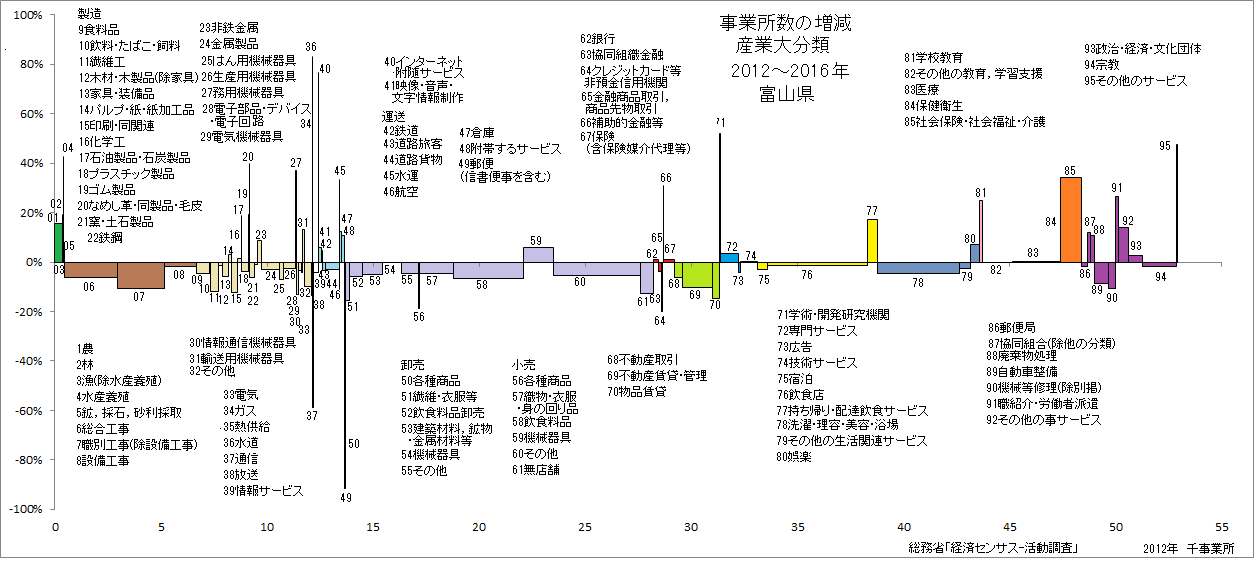

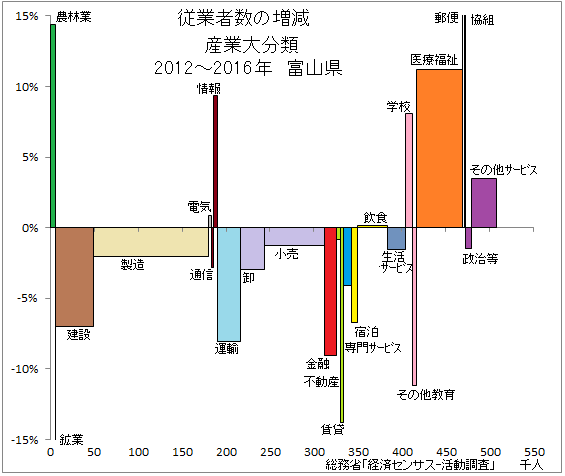

事業所数の前回調査からの増減を大分類で見ると、多くの業種で減少している。

事業所数の前回調査からの増減を大分類で見ると、多くの業種で減少している。

長期的には、第一次産業の減少、第二次産業の増加・横這い・減少、第三次産業の増加が各国共通に見られ、富山県でも同様の推移をたどっている。

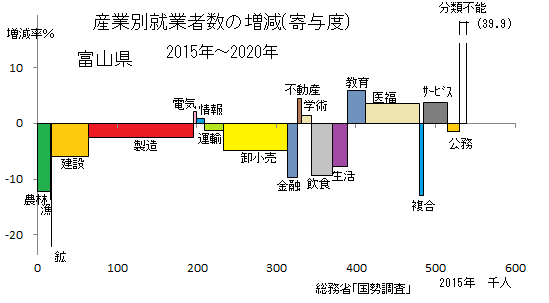

長期的には、第一次産業の減少、第二次産業の増加・横這い・減少、第三次産業の増加が各国共通に見られ、富山県でも同様の推移をたどっている。 国勢調査で2020年までの5年間の産業別就業者数の変化を見ると、まず農林業は大幅減少が続いている。

国勢調査で2020年までの5年間の産業別就業者数の変化を見ると、まず農林業は大幅減少が続いている。 (経済センサス)

(経済センサス)