第1節 主要業種概観

第3項 第2次産業

1.建設業―需要漸減の中での新たな展開―

|

(1) 建設業の規模 (2) 激減してきた建設事業 (3) 建設業の内訳 |

建設業は、景気の低迷、公共事業の激減の中で厳しい時代が続いているが、各企業がそれぞれなりの事業展開を見出していくことが課題となっている。

(1) 建設業の規模

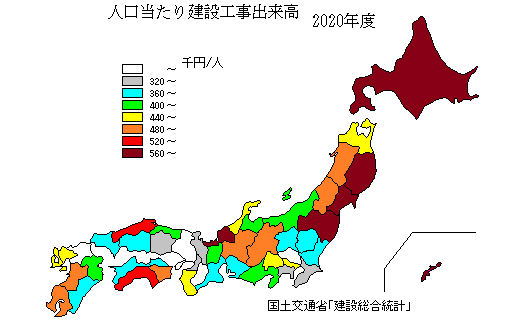

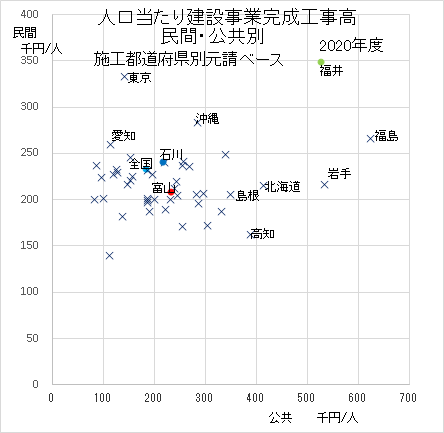

2020年度の人口当たり建設工事出来高は、富山県では440千円/人であり、全国平均の416千円/人より若干大きかった。

2020年度の人口当たり建設工事出来高は、富山県では440千円/人であり、全国平均の416千円/人より若干大きかった。都道府県の中での富山県の位置は上から23番目であり、概ね中程である。

なお、岩手、宮城、福島の大きいのは、震災復興事業による。

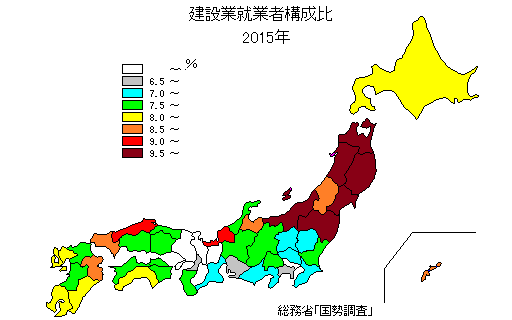

総就業者中の建設業の割合は、建設工事施行完工高の順位とほぼ対応している。

総就業者中の建設業の割合は、建設工事施行完工高の順位とほぼ対応している。都道府県の中で建設業就業者の割合が大きいのは、概ね日本海沿岸県であり、震災復興県を除き太平洋沿岸に大きい県はない。

日本海沿岸の多くの県では、これまで公共事業を積極的に展開してきていたため、相対的に就業者が多くなっている。しかし、今後大きく変化していこう。

(2) 激減してきた建設事業

―人口当たりでは全国並みに―

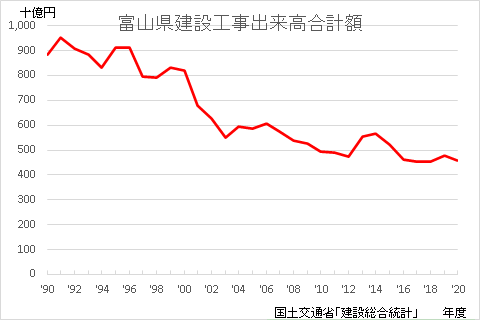

2020年度の富山県内での建設工事出来高は、1990年代前半のほぼ半分までに低下している。

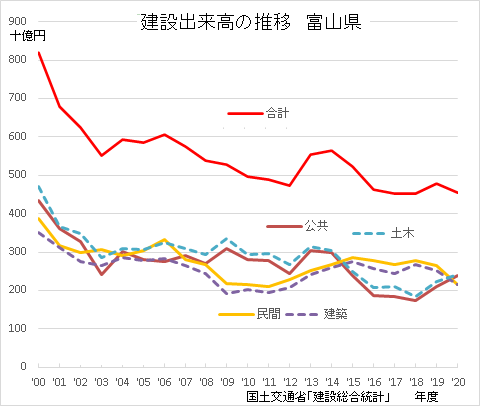

2020年度の富山県内での建設工事出来高は、1990年代前半のほぼ半分までに低下している。 建設工事は公共事業と民間事業に分けられ、概ね同程度の規模で推移してきている。

建設工事は公共事業と民間事業に分けられ、概ね同程度の規模で推移してきている。それぞれに土木工事と建築工事があり、公共、民間それぞれ土木、建築工事が太宗を占め、年々それぞれと重なった動きとなっている。

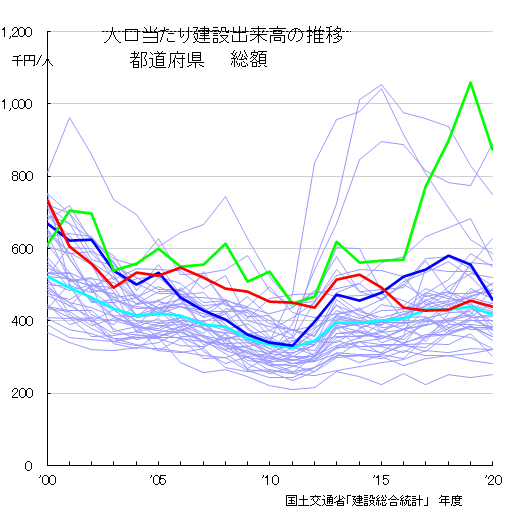

都道府県別人口当たり建設工事出来高の2000年代の推移を見ると、富山県は都道府県の中で概ね1桁の位置で推移していたが、'16年度14番目、'17年度25番目と大きく低下し、全国平均並みの位置となった。

都道府県別人口当たり建設工事出来高の2000年代の推移を見ると、富山県は都道府県の中で概ね1桁の位置で推移していたが、'16年度14番目、'17年度25番目と大きく低下し、全国平均並みの位置となった。ちなみに、北陸新幹線の開業は2015年であり、この時点で大規模事業が終了している。

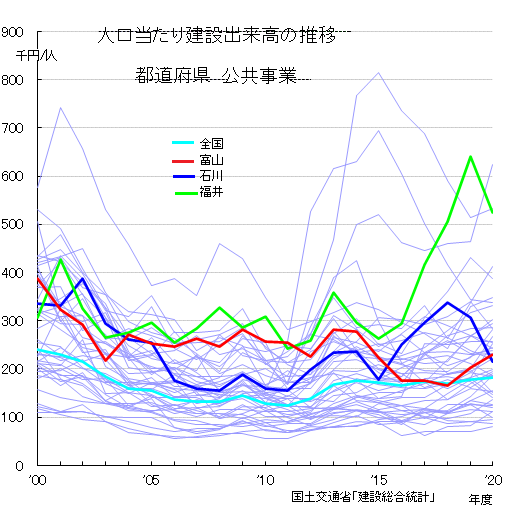

建設工事のうち公共事業について見ると、富山県の都道府県の中での相対的な位置の変化は、概ね合計と対応している。

建設工事のうち公共事業について見ると、富山県の都道府県の中での相対的な位置の変化は、概ね合計と対応している。

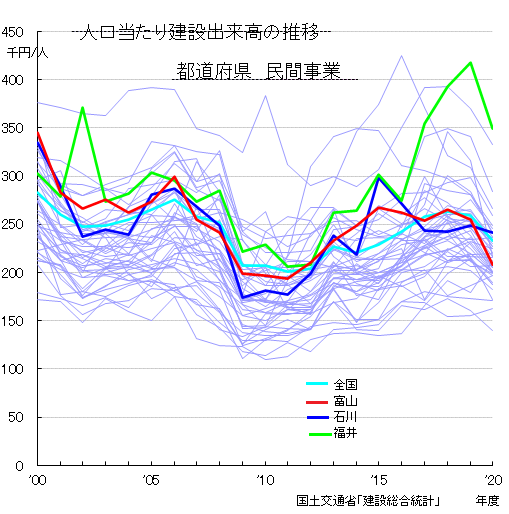

民間事業は、全国平均かあるいはそれを若干上回る位置で推移してきている。

民間事業は、全国平均かあるいはそれを若干上回る位置で推移してきている。富山県は、これまで国の補助を引き出すことなどによって、建設工事を積極的に展開してきた。これによって各種の基盤施設整備が図られたとともに、建設業を通じての雇用機会・所得をもたらし、結果として地域の所得水準を引き上げてきた。ただし、一方で公債残高もかなり積み上がっている。

富山県の公共事業としての建設工事は今後どうなっていくのだろうか。新幹線建設も一段落しており、人口当たり全国平均並みで推移していくのだろうか。

いずれにしろ人口が次第に減少していく中で、また、財政状況の厳しい中で、建設業の一層の縮小は避けがたいであろう。というより、人口の減少、財政の困難は以前から見通されていたことであり、この趨勢に抗って今日まで事業を展開してきたため、多様な歪が現れていることに留意が必要である。

各事業が発展し、生き残っていくためには、それぞれが技術力を高め、県内はもとより、全国さらには海外の需要に応えていく必要がある。。一方で、地域としては、建設事業に寄りかからない経済体制を築いていく必要があろう。

(統計データ)

(3) 建設業の内訳

―職別工事業・設備工事業で多くの事業所・従業者―

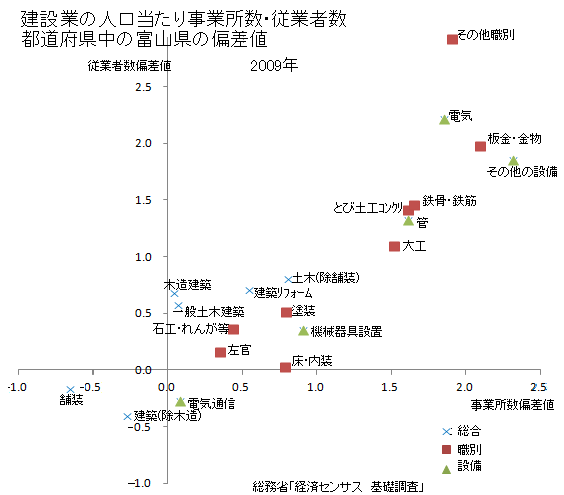

富山県の建設業については、公共事業ばかりでなく、県内の生活者・生産者の需要に応え、職別工事業・設備工事業の各小分類業種で事業所・従業者数が相対的に多くなっている。

| 土木 | 建築 | 機械 | 計 | |

| 民間 | 56.4 | 291.6 | 55.0 | 403.1 |

| 公共 | 110.0 | 38.5 | 12.0 | 160.5 |

| 計 | 166.5 | 330.1 | 67.0 | 563.6 |

富山県の産業の中で建設業が大きな位置を占めるのは、これまで公共事業を積極的に展開してきたためと捉えられよう。

富山県の産業の中で建設業が大きな位置を占めるのは、これまで公共事業を積極的に展開してきたためと捉えられよう。しかし、近年は公共事業が横ばいに推移している。また、2020年度には民間事業も落ち込んでいる。

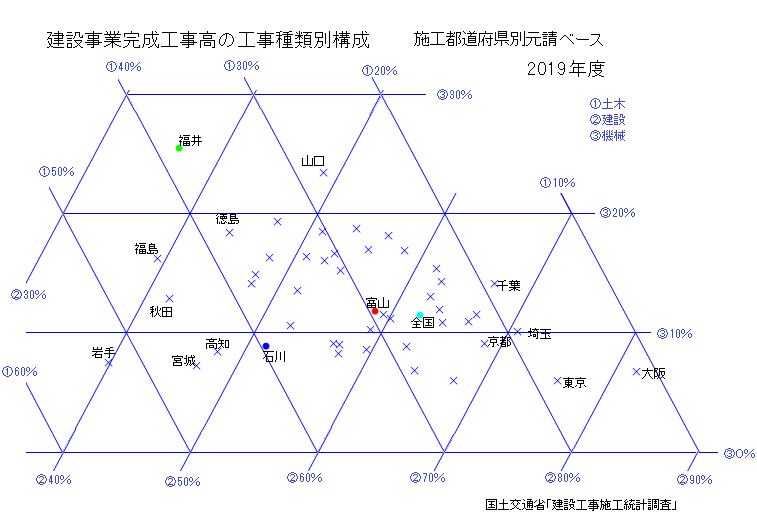

建設工事施行完工高を工事種類別にみると、富山県の場合、建築が約60%、土木が約30%となっている。

建設業は中分類では、総合工事業、職別工事業、設備工事業に分けられる。このうち最も事業所数が多いのは、職別工事業であるが事業所規模の小さいものが多く、最も就業者数の多いのは総合工事業となっている。

人口当たりの事業所数、従業者数を都道府県と比較すると職別工事業、設備工事業で、事業所数、従業者数ともに多い小分類業種が多数ある。

人口当たりの事業所数、従業者数を都道府県と比較すると職別工事業、設備工事業で、事業所数、従業者数ともに多い小分類業種が多数ある。