人口ウエーブ詳述

―生成と消滅―

|

(1) 団塊の世代の形成 (2) 団塊ジュニア世代の形成 (3) 人口ウェーブの消失 (4) 高齢化の一層の進展 |

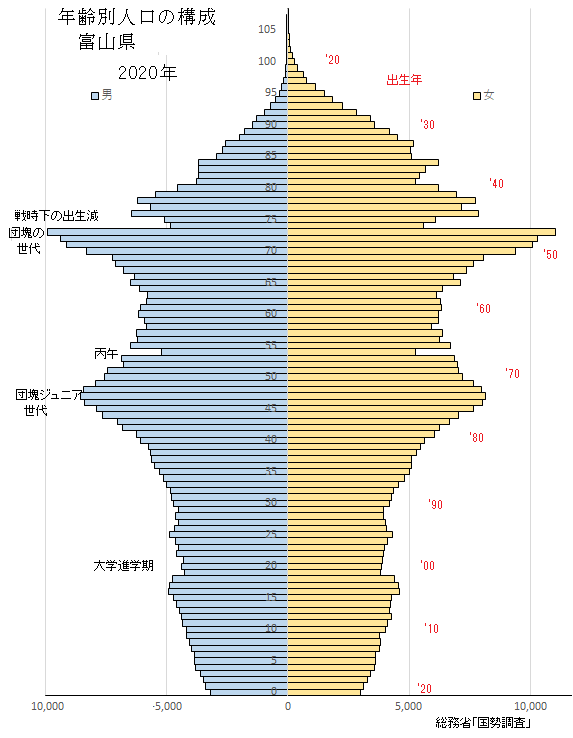

団塊の世代の誕生により、年齢別人口数に波(人口ウェーブ)が生じた。しかし、合計特殊出生率の低下により、この波は消滅し、今後、出生数は急速に減少していく。

地域社会のあり方を検討していくには、人口、経済等の見通しが欠かせない。

特に、人口については、人口ウエーブが合計特殊出生率の低下と重なり、複雑な変動を示しており、この関連性を把握すると多くのことが見えてくる。

なお、特定の年次での女性の年齢別出産率の合計値を合計特殊出生率(TFR:Total Fertility Rate)と呼ぶが、これは、女性の生涯の出産数に相当する。以下では、TFRと略して記述する。

(1) 団塊の世代の形成

(1) 団塊の世代の形成戦後の高い出生率は、戦中に出産できなかったことの埋め合わせでもあり、世界各国でも見られた現象であった。ちなみに、1947年の日本のTFRは、4.54であった。

さらにその後、1950年代前半にはTFRは大きく低下しているが、これも当然予想されるものであった。ただし、日本では、優生保護法の施行(1948年)により、この出生率の低下が一層大きくなり、人口ウェーブを高くしている。

堺屋太一は、この高い出生率の世代(概ね1947-'51年生まれ)を「団塊の世代」と呼んだ。

人口の再生産の過程から見れば、この団塊の世代が形成する波はほぼ25年周期のものとなっていくと見込まれた。

こうした人口ウェーブは、良くも悪くも経済社会にダイナミックな影響を与えてきた。具体的には、出生の減少が戦後の困難な時期の養育の負担を軽減し、さらに団塊の世代の労働力化により、長期間の高度経済成長を可能にした。また、現在の急速な人口の高齢化にも繋がっている。

ちなみにドイツでも人口ウェーブが大きいが、これは、東西分断での労働力不足から一旦外国人を受け入れた後、急速に抑制したためである。

(2) 団塊ジュニア世代の形成

全国のTFRは、一旦2を割ったが、その後回復し、概ね人口維持水準で推移した。団塊ジュニア世代の誕生は、出生年が均され波高こそ低くなっているが、総人数としては、再生産されていると言えよう。ちなみに、この時期の富山県のTFRは2を割り、全国でも特に低い水準にあった。これが後の若年人口構成比の低さに繋がっている。

全国のTFRは、一旦2を割ったが、その後回復し、概ね人口維持水準で推移した。団塊ジュニア世代の誕生は、出生年が均され波高こそ低くなっているが、総人数としては、再生産されていると言えよう。ちなみに、この時期の富山県のTFRは2を割り、全国でも特に低い水準にあった。これが後の若年人口構成比の低さに繋がっている。また、この団塊ジュニア世代誕生の途中の1974年からTFRの低下が始まった。当初、これは、オイルショックによる先行き不安から生じたものであり、いずれ回復すると、人口問題研究所(当時は厚生省の内部組織)等により主張された。しかし、TFRの低下は、先進国共通の現象であり、人口学上では、イスラエルと並んで日本のTFRが低下しないことは、世界人口問題の七不思議とされていたものであった。

他方、年齢別の死亡率が急速に低下することによって平均寿命は急速な伸びを示し、他の先進諸国を抜いていった。この変化については、人口問題研究所等は他国に並んでいくと主張していた。

いずれにしろ、このような出生、死亡の変化のなかで、日本の人口の高齢化は急速に進んでいった。

当時の人口推計において、TFRの回復、平均寿命の伸びの頭打ちを想定したことは、年金制度を始めとする高齢化社会への対応を大きく誤らせた。もっとも正しい推測ができていたとしても、的確な対応ができていたかは定かではない。

(3) 人口ウェーブの消失

(3) 人口ウェーブの消失こうした中で、1990年代始めには、バブル経済の崩壊があり、雇用不安の表面化から、若い人たちの将来設計が困難となり、TFRは一層低下し続けている。

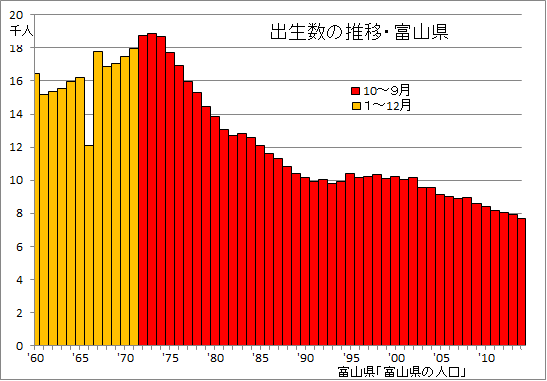

1980年代前半には、出産期にある人口の増加から、一旦、団塊第三世代形成への段階に入り込んだ。しかし、まもなくTFRの低下がこれを凌駕し、年々の出生数は減少へと向かった。そして、1980年代末(平成初年)から十数年間は、富山県では年々の出生数が一万人の横ばいで推移し、団塊第三世代は形成されずに経過してきた。

さらに、団塊ジュニア世代の出産期通過から2003年頃から出生数の減少局面に入っている。

以上のような結果として、人口ウェーブは2サイクルを経ないで消滅した。

なお、出生数の減少と人口の高齢化による死亡数の増加が重なり、人口総数は、富山県では、1998年から減少が始まっており、全国でも2007年から始まると推測されている。

(4) 高齢化の一層の進展

現在、段階の世代は50歳代後半におり、多くの企業組織では、今後5年間で定年を迎えることとなる。これにより、企業組織においては、世代交代が急速に進む。また、労働力人口は急減していく。

さらに、10年後には、団塊の世代が高齢者(65歳以上)となり、総人口に占める高齢者の割合は、30%近くに達する。今後、高齢者がどのような生活をするかが、社会を大きく左右することを十分認識しておく必要があろう。

一方、2010年頃からは、学齢期人口の急減が再び始まっていくこととなり、児童生徒学生数の変化が、学校経営に再度課題をもたらす。

なお、TFRの回復については、若い人達にとって、生活の将来設計ができることが前提であろう。これは、人口問題というより、現在の生活者にとって解決されるべき切実な課題である。さらに養育・教育負担の軽減が必要であり、他方で、子育てをしない人達に負担を要請していく必要もある。この前提がなければ、賦課方式の年金制度は成立しない。こうした公平な制度の上で個々人の選択が、将来のTFRを決定していくこととなる。

ちなみに、内閣府の『少子化白書』(平成16年度)では、出生の回復には、今後数年間が大切な時期と記述され、一般にも字句どおりに理解されている。しかし、これは、仮に団塊第二世代がかつての世代が示した完結子供数2人を実現するとした場合、残された期間はわずかであり大切な時期としたもので、見出しで、こうした内容を捨象して、大切な時期と強調している。現実的には、ほとんど無意味な内容であろう。

なお、10年以上にわたり出生数が1万人前後で推移していること、その後に再び急減期があることなどについては、小学校の児童数の減少が暫くの間は小康状態にあり、その後、急減するなど、多様な意味合いを持っている。

(Feb.05,2005.Rev./Oct.26,2002.Rev./Jun.20,1998.Add.)

(統計データ)

(Feb.20.2015Rev./Feb.06,2005.)