第3節 健やかな暮らし

第2項 医療

3.受診

|

(1) 一般病院受診の抑制 (2) 入院期間の短縮 (3) 医療関係諸指標の相関 |

「患者調査」、「国民生活基礎調査」による受診の状況は、主として第1項 健康状態に掲載。

(1) 一般病院受診の抑制

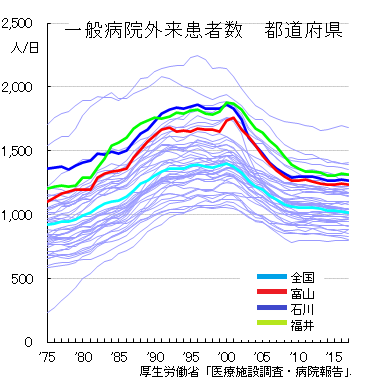

紹介が無く大病院に直接受診することについては、初診料が引上げられ、一般病院の外来患者数は、'00s年代に大きく減少した。'10s年代は概ね横這いで推移している。

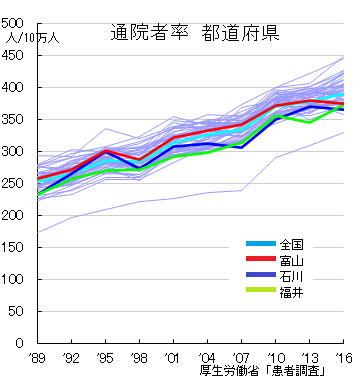

紹介が無く大病院に直接受診することについては、初診料が引上げられ、一般病院の外来患者数は、'00s年代に大きく減少した。'10s年代は概ね横這いで推移している。 なお、患者調査による通院者率は漸増しているが、これは人口の高齢化の中で避けられないであろう。

なお、患者調査による通院者率は漸増しているが、これは人口の高齢化の中で避けられないであろう。(2) 入院期間の短縮

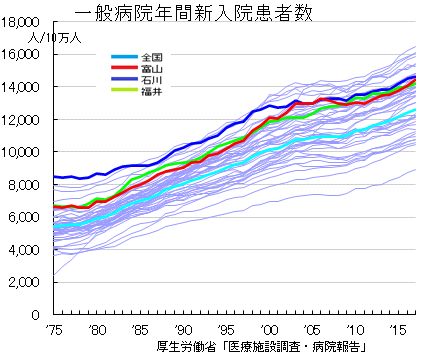

病院への新規入院患者数は、一旦'00年代半ばに横這いになったが、'10年代に入って再び増加に転じている。

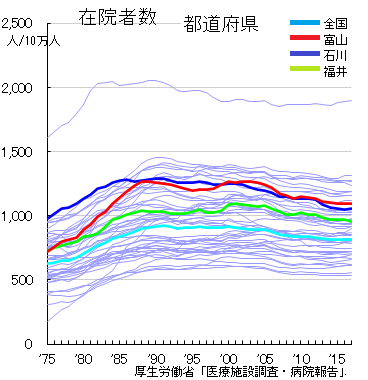

病院への新規入院患者数は、一旦'00年代半ばに横這いになったが、'10年代に入って再び増加に転じている。富山県を含む北陸3県は、全国平均を2千人/10万人近く上回って推移している。

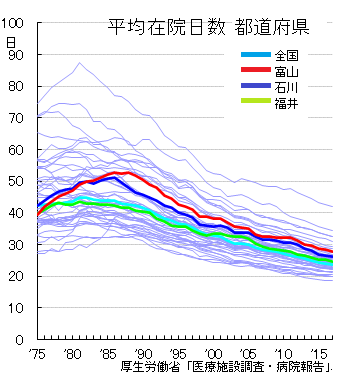

入院期間の短縮に関しては、長期入院の診療報酬引下げや患者負担の導入などがなされてきている。

入院期間の短縮に関しては、長期入院の診療報酬引下げや患者負担の導入などがなされてきている。一般病院平均在院日数を見ると、全国では1980年代前半、富山県では1990年頃をピークとして、大きく低下してきている。富山県については、ピークでは50日を超えていたが、現在は30日を割っている。

⇒患者調査による入院・受診率の動向

新規入院者数が増加しているにも拘わらず、入院期間の短縮によって、一般病院の1日平均在院患者数は漸減している。

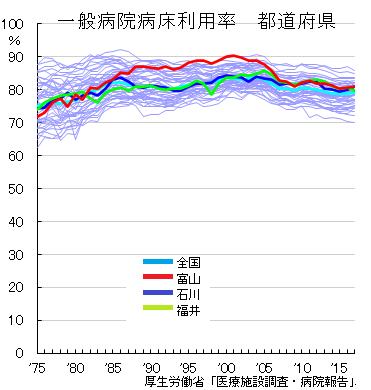

新規入院者数が増加しているにも拘わらず、入院期間の短縮によって、一般病院の1日平均在院患者数は漸減している。 入院期間の短縮と病床削減の結果、富山県での病床利用率は'00s年代始めには、90%程度で全国の中でも最も高かったが、'00s年代後半には80%程度に低下し全国平均並みとなった。

入院期間の短縮と病床削減の結果、富山県での病床利用率は'00s年代始めには、90%程度で全国の中でも最も高かったが、'00s年代後半には80%程度に低下し全国平均並みとなった。現在、社会保障費の急増と財政難の中で医療・介護の負担を家庭に押し戻す方向で政策転換が進められている。一方で、1億総活躍のキャッチフレーズの下で、介護施設での受入れを拡大していこうという方向性もあるのだが、これは施設に入所できる介護度を限定することによって、実質削減を目指しているようである。

社会保障全体として、どのような方向にもっていくのか。施設指向か、家庭指向か、あるいはコミュニティ指向という選択はあるのだろうか。包括的な方針を明確にして、納得できる政策の展開が求められる。このためには、皆でしっかり議論し、皆で選択していく必要があり、さらに信頼感のある政治が欠かせない。

こうした状況の中で、個人としては、基本的には健康な生活を心掛けていかざるを得ない。しかし、疾病を間違いなく避けれるわけではなく限界がある。そのため、確実なセフティーネットが欠かせない。この手段として、各自それぞれが、支えてくれる家庭を持つことが要請されているのであろうか。今日の個々人の選択では、自らの家庭を形成しない者も多くなっているのだが、これをどう捉えるのであろうか。

また、地域コミュニティで支えるという選択肢はあるのだろうか。地域包括ケアの中で試行錯誤中ではあるが、健康な生活を確保していく段階では意味があろうが、それを超えることはかなり難しいであろう。

いずれにしろ、各人それぞれが、いろいろな形で社会を支える負担をしていく覚悟が必要である。

(3) 医療関係諸指標の相関

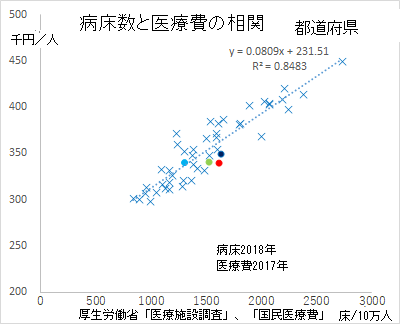

医療費は病床数の多寡で決まる面が強い。

国民総医療費は厚生労働省によって、まず翌年度に概算医療費が発表される。ただし、この積算は医療保険関連医療費で労災や全額自己負担医療は含まれない。そして翌々年度に確定値としての医療費が発表され、概算は確定値の約98%となっている。

統計の利用ではこの二つの統計を混同しないよう注意が必要である。

各都道府県の医療費は、病床数とかなり強い相関がある。

各都道府県の医療費は、病床数とかなり強い相関がある。富山県は、病床数が若干多い割には、医療費は若干少なめとなっている。

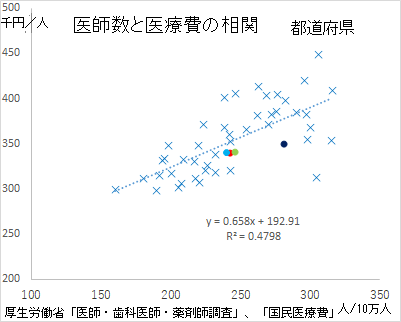

医師数と医療費についても相関はあるが、それほど高くはない。

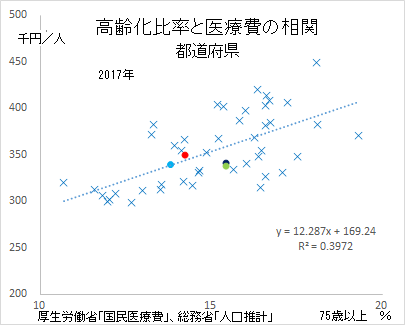

医師数と医療費についても相関はあるが、それほど高くはない。 高齢化比率と医療費の相関は低いものに留まっている。

高齢化比率と医療費の相関は低いものに留まっている。なお後期高齢者医療事業費の診療費との相関はある程度ある。

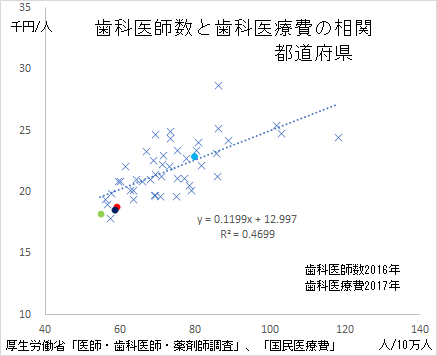

都道府県毎の人口当たり歯科医療費については、当地で従業する歯科医師数と相関がある。

都道府県毎の人口当たり歯科医療費については、当地で従業する歯科医師数と相関がある。医師が増えれば医療費も増えると考えられよう。ただし、治療需要が多ければ医師が増えるという因果関係も否定できないだろう。

| 回帰統計 | 係数 | 標準誤差 | t | P-値 | ||

| 医師の追加説明力 | ||||||

| 重相関 R | 0.9375 | 切片 | 196.5587 | 12.4072 | 15.8423 | 0.0000 |

| 重決定 R2 | 0.8789 | 病床数 | 0.0708 | 0.0059 | 12.0461 | 0.0000 |

| 補正 R2 | 0.8732 | 医師数 | 0.2065 | 0.0621 | 3.3252 | 0.0018 |

| 高齢者の追加説明力 | ||||||

| 重相関 R | 0.9217 | 切片 | 218.3138 | 17.7338 | 12.3106 | 0.0000 |

| 重決定 R2 | 0.8495 | 病床数 | 0.0791 | 0.0069 | 11.4204 | 0.0000 |

| 補正 R2 | 0.8426 | 後期高齢化比率 | 1.0814 | 1.4911 | 0.7253 | 0.4722 |

| 医師・高齢者の追加説明力 | ||||||

| 重相関 R | 0.9419 | 切片 | 166.8344 | 20.7410 | 8.0437 | 0.0000 |

| 重決定 R2 | 0.8872 | 病床数 | 0.0620 | 0.0076 | 8.1845 | 0.0000 |

| 補正 R2 | 0.8792 | 医師数 | 0.2351 | 0.0628 | 3.7461 | 0.0005 |

| 後期高齢化比率 | 2.3866 | 1.3519 | 1.7654 | 0.0848 | ||

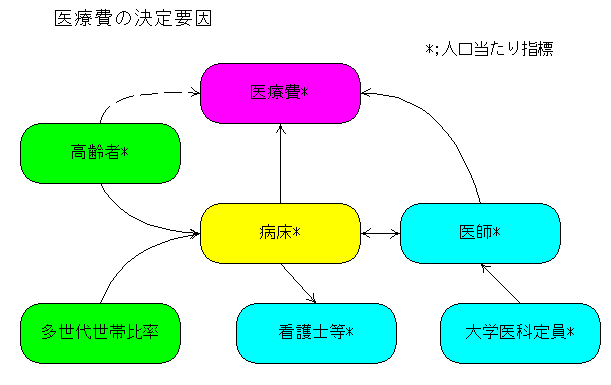

右図は医療費の決定要因を図示したものであるが、詳細は省略する。

右図は医療費の決定要因を図示したものであるが、詳細は省略する。このような分析から見れば、各地域の人口あたり医療費の多寡は、病床数、医師数といった医療サービスの供給要因から決まる面が強く、高齢者比率といった需要要因は弱いということになる。

際限のない医療への努力は、財政的困難をもたらしている。これは、既にイヴァン・イリイチが指摘しているとおり、医療行為自体が我々の手から取り上げられ自己増殖的に拡大しているということであろう。

我々は、欲望を全開にするのでなく、自然の生を素直に受け入れていくことを検討していく必要があるようだ。日常生活でも、医療、保健の現場でもこれをシステムとして内包していくことが求められている。

しかし、医療サービスの需要に対して潤沢な供給が望ましいことは事実であり、その抑制は、医療サービスの実態をしっかりと観察しつつ、対応していくべきであろう。

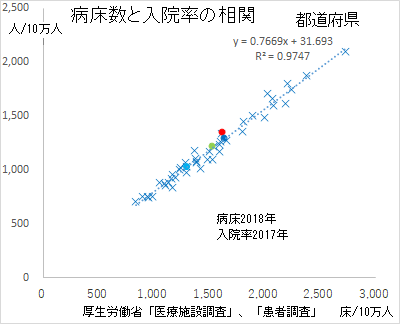

前項でみた入院受療率は、人口当たり病床数と極めて高い相関がある。これは医療機関がその病床の状況に応じて入院の是非を判断しているとも見られよう。

前項でみた入院受療率は、人口当たり病床数と極めて高い相関がある。これは医療機関がその病床の状況に応じて入院の是非を判断しているとも見られよう。医療関係の諸指標は、病床数と強い関連を持っている。

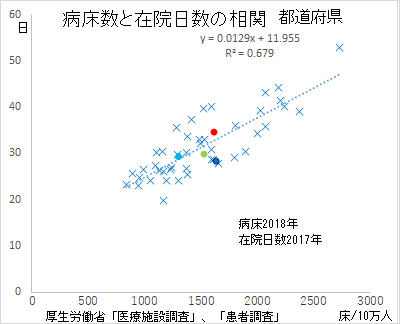

また、人口当たり病床数は、在院日数ともある程度の高い相関がある。

また、人口当たり病床数は、在院日数ともある程度の高い相関がある。 次に、医師数及び高齢化比率を用い、病床数を回帰分析で求めると、その重相関(決定係数)は0.596となりある程度の説明力がある。

次に、医師数及び高齢化比率を用い、病床数を回帰分析で求めると、その重相関(決定係数)は0.596となりある程度の説明力がある。ちなみに富山県、石川県、福井県の2014年の人口10万人当たり病床数はそれぞれ1643床、16798床、1571床であり、概ね医師数と高齢化比率での説明に対応している。(2015年データによる)

次の表は、医療関連の各都道府県の統計指標(人口当たり指標)の相関を整理したものである。

| 国民 医療費 | 高齢化 比率 | 後期 高齢化 比率 | 医師数 | 病床数 | 入院率 | 外来率 | 平均 在院 日数 | 看護師 ・准看 護師 | 有訴率 | 日常 生活に 影響の ある者 | |

| 国民医療費 | 1.000 | ||||||||||

| 高齢化比率 | 0.618 | 1.000 | |||||||||

| 後期高齢化比率 | 0.627 | 0.975 | 1.000 | ||||||||

| 医師数 | 0.686 | 0.178 | 0.222 | 1.000 | |||||||

| 病床数 | 0.921 | 0.616 | 0.645 | 0.590 | 1.000 | ||||||

| 入院率 | 0.920 | 0.586 | 0.618 | 0.592 | 0.986 | 1.000 | |||||

| 外来率 | 0.572 | 0.376 | 0.390 | 0.343 | 0.468 | 0.453 | 1.000 | ||||

| 平均在院日数 | 0.693 | 0.495 | 0.514 | 0.442 | 0.817 | 0.796 | 0.388 | 1.000 | |||

| 看護師 ・准看護師 | 0.869 | 0.652 | 0.700 | 0.590 | 0.945 | 0.940 | 0.514 | 0.751 | 1.000 | ||

| 有訴率 | 0.291 | 0.084 | 0.041 | 0.405 | 0.094 | 0.099 | 0.123 | -0.012 | 0.053 | 1.000 | |

| 日常生活に 影響のある者 | 0.609 | 0.629 | 0.677 | 0.536 | 0.506 | 0.479 | 0.305 | 0.349 | 0.544 | 0.573 | 1.000 |

以下で述べる概要を予め整理しておく。

まず国民医療費と相関の高いのは、病床数、入院率、医師数、高齢化比率などである。

このうち病床率と入院率の相関は極めて高い。

病床率については、さらに在院日数や看護師准看護士数等との相関も高い。

高齢化比率は、他指標とある程度の相関があるが、必ずしも高くはない。

(Sep.20,2020Rev./Jul.31,2020ReEd.)