第6節 県土利用の再確認

第2項 土地利用制度の運用

2.農地転用

―まだ、かなり大きい耕地の宅地化─

|

(1) 土地利用の変化 (2) 耕地面積減少の経緯 (3) 農転用地の用途 (4) 転用手続き |

これまで団塊の世代、団塊ジュニアの世代の宅地需要に対応して、かなり多くの耕地が転用されてきた。

富山県では、単なる届出等で可能な転用に留まらず、許可を得て行う転用がかなり多い。

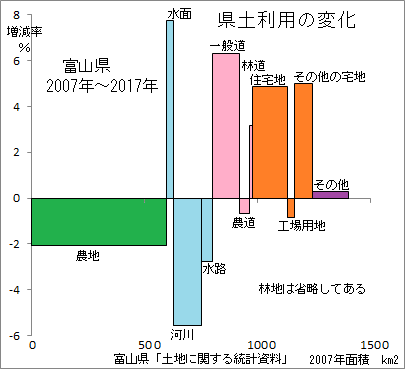

(1) 土地利用の変化

最近10年間の富山県での土地利用の変化を見ると、農地が12km2、水面・河川・水路合わせて7km2減少し、道路が8km2、宅地が11km2増加している。

最近10年間の富山県での土地利用の変化を見ると、農地が12km2、水面・河川・水路合わせて7km2減少し、道路が8km2、宅地が11km2増加している。(2) 耕地面積減少の経緯

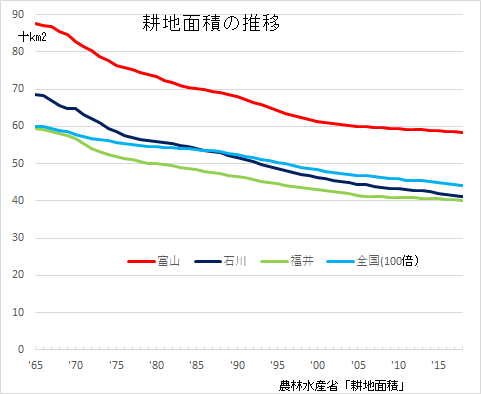

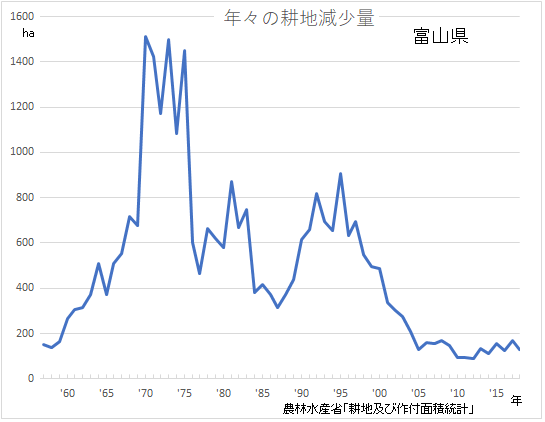

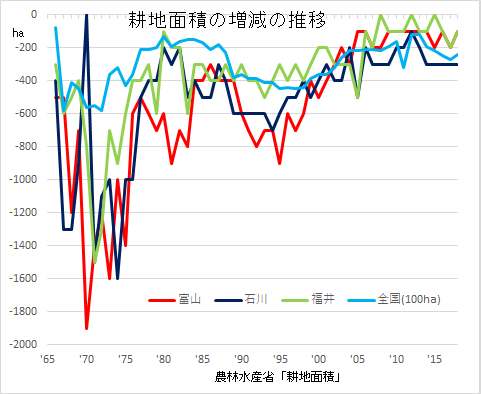

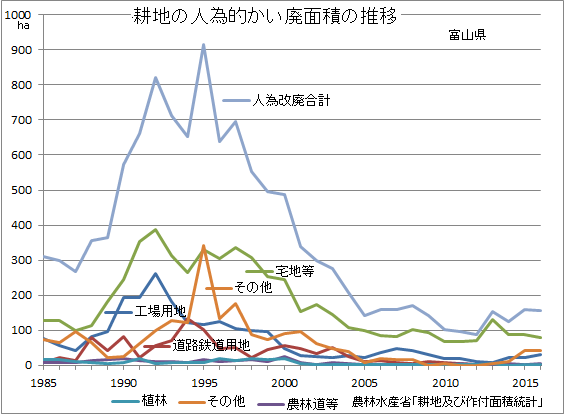

耕地の総面積は、各地域で減少が続いているが、1970年代前半、1990年代半ばでの富山の変化が特に目立つ。

耕地の総面積は、各地域で減少が続いているが、1970年代前半、1990年代半ばでの富山の変化が特に目立つ。 1970年代前半、1990年代半ばは団塊の世代、団塊ジュニアの世代が住宅を求め大幅に転換された時期であった。これに比べれば、耕地の年々の減少量は、かなり小さくなっている。それでも年々100ha以上の減少であり、決して小さなものではない。

1970年代前半、1990年代半ばは団塊の世代、団塊ジュニアの世代が住宅を求め大幅に転換された時期であった。これに比べれば、耕地の年々の減少量は、かなり小さくなっている。それでも年々100ha以上の減少であり、決して小さなものではない。 「耕地面積」の統計は、100ha単位の統計である。

「耕地面積」の統計は、100ha単位の統計である。今後は、国・地方の財政難等もとで、減少していかざるを得ないであろう。また、人口減少、地球環境問題等の状況に鑑みると、減少させていくべきであろう。

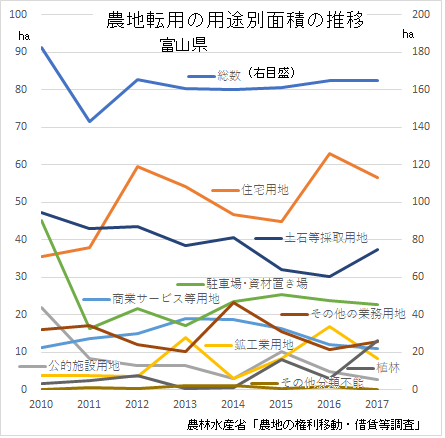

(3) 農転用地の用途

農地転用の手続きの際に申請された用途別面積の推移を見ると、住宅用地が最も多い。さらに、土石等採取用地や駐車場・資材置き場等、取り敢えずの用途と見られるものもかなりある。

農地転用の手続きの際に申請された用途別面積の推移を見ると、住宅用地が最も多い。さらに、土石等採取用地や駐車場・資材置き場等、取り敢えずの用途と見られるものもかなりある。 かつては宅地等とともに工場用地、道路・鉄道用地がかなりあった。

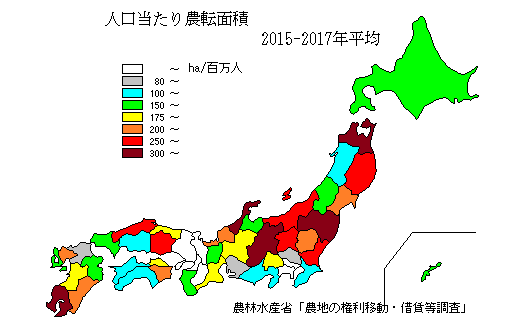

かつては宅地等とともに工場用地、道路・鉄道用地がかなりあった。 宅地化された面積を最近3年間の年平均で見ると、富山県では154haであった。

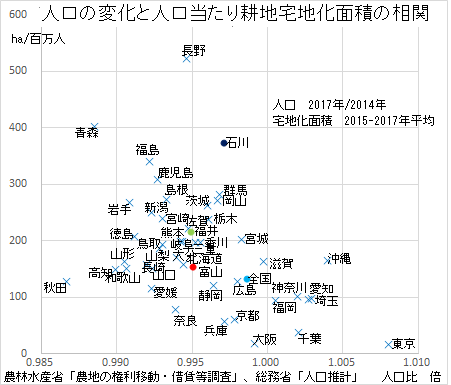

宅地化された面積を最近3年間の年平均で見ると、富山県では154haであった。人口当たりでみると、全国平均よりは大きいが、都道府県の中では30番目であり、かつてのように特に大きい県ではなくなっている。

都道府県毎の人口の変化と耕地から宅地等への人口当たり転換面積との関係について見ると、人口増加の大きいところで転換面積が大きい訳ではない。むしろ人口増加の大きな都府県では、転換する耕地が人口規模に比して少なく、わずかの転換となっている。

都道府県毎の人口の変化と耕地から宅地等への人口当たり転換面積との関係について見ると、人口増加の大きいところで転換面積が大きい訳ではない。むしろ人口増加の大きな都府県では、転換する耕地が人口規模に比して少なく、わずかの転換となっている。転換の多寡は、実際には、それぞれの地域の耕地の状況や耕地の取り扱いの節度に関係しているように見られる。

(4) 転用手続き

農地のかい廃の事由については、富山県では、人為的かい廃がその78%で、都道府県の中では相対的に多い。しかし、荒廃によるものが19%あり、ここ1,2年で急増している、また、自然災害も3%あり、これまで殆どなかったものである。このような変化は留意しておく必要があろう。

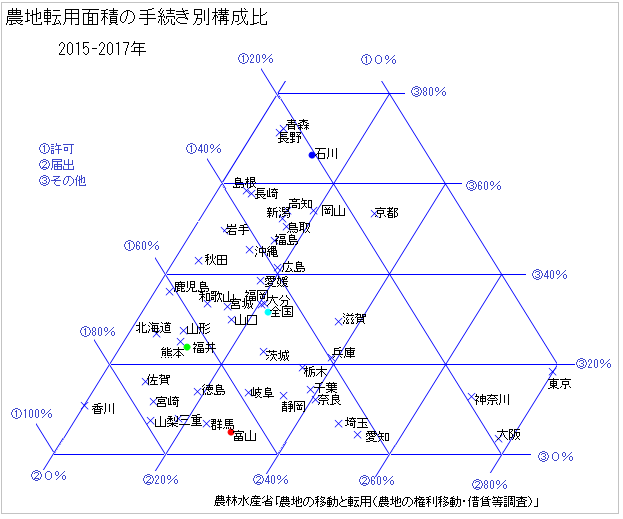

耕地の転換に際しての転用手続きについての統計をみると、富山県は、市街化区域以外の農地で許可を得ているものの構成がかなり多い。

耕地の転換に際しての転用手続きについての統計をみると、富山県は、市街化区域以外の農地で許可を得ているものの構成がかなり多い。許可は、土地利用計画で本来想定されていなかった用途のため敢えて転用するということであり、この構成が大きいのは、計画を遵守しようとする節度がないということになろう。

|

①法第4条、第5条の許可によるもの(原則として「市街化区域外」) ②法第4条、第5条の届出によるもの(「市街化区域内」) ○法第4条、第5条の協議によるもの(原則として「市街化区域外」) ほぼ0に近い ③法第4条、第5条の許可、届出、協議以外のもの |

(統計データ)

次頁、節目次、章目次、表紙

(Jun.11,2020Rev./Oct,28,2013Orig.)