第3節 交通

第3項 鉄道・バス

―新たな転換期へ─

|

(1) 鉄道網 (2) 乗車人員数の推移 (3) バリアフリー化 |

2014年度末(2015年3月)には新幹線が開通し、同時にあいの風とやま鉄道の運行が始まっている。また、2015年度からは、乗車客の相当部分を占める高校生が減少し始めている。さらに2019年の台風19号の災害、COVID-9の影響、地球温暖化対策、新たな街造りなど、現在、交通を取巻く環境は大きく変わってきている。

(1) 鉄道網

かつて富山では、平野部全体に鉄道網がしっかりと整備されていた。

かつて富山では、平野部全体に鉄道網がしっかりと整備されていた。これにより、県内で働く限りは、どこに住んでいてもほぼ通勤が可能であり、県民の所得の向上を支えてきた。

しかし、幾つかの廃線、運行本数の削減など、富山県の鉄道網は弱体化してきている。

これに対して、あいの風鉄道での新駅開設、富山市内のライトレールと市内軌道の接続など新たな動きもある。

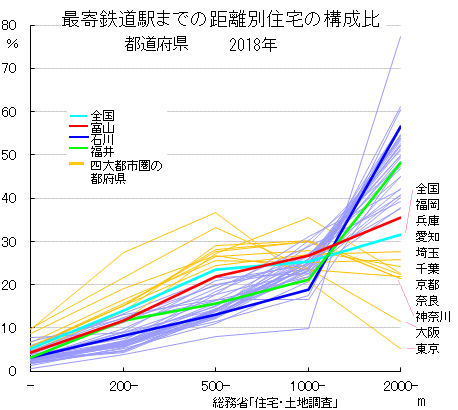

ちなみに、統計データで見ると、富山県では、大都市圏地域に次いで鉄道駅が居宅の最寄にある。(右図再掲)

ちなみに、統計データで見ると、富山県では、大都市圏地域に次いで鉄道駅が居宅の最寄にある。(右図再掲) 可住地面積当たり鉄道駅数を見ても、富山県は大都市圏地域に次いで多いことがわかる。(右図再掲)

可住地面積当たり鉄道駅数を見ても、富山県は大都市圏地域に次いで多いことがわかる。(右図再掲)(国土交通省の資料によると富山県には189の駅がある。)

(Oct.03,2018)

(2) 乗車人員数の推移

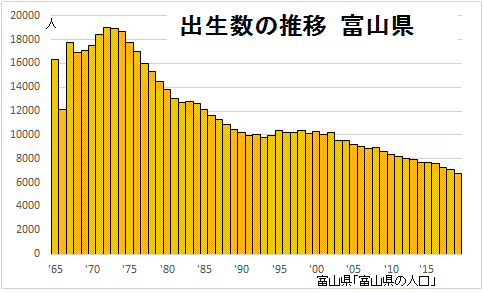

団塊ジュニア世代の出産期である1990年代からの出生数の変化は、合計特殊出生率の低下傾向のため、長期的減少の中での踊り場が一旦あった。この世代は幻の第三団塊世代ともいえよう。

団塊ジュニア世代の出産期である1990年代からの出生数の変化は、合計特殊出生率の低下傾向のため、長期的減少の中での踊り場が一旦あった。この世代は幻の第三団塊世代ともいえよう。乗車人員数(特に定期)の趨勢変動の主体は、高校生と考えられ、その数が幻の第三団塊世代と重なって、ダイナミックに変化している。

高校生は、長期的な減少傾向の中での10年程度の横ばいの後、2015年度から再び減少が始まっている。

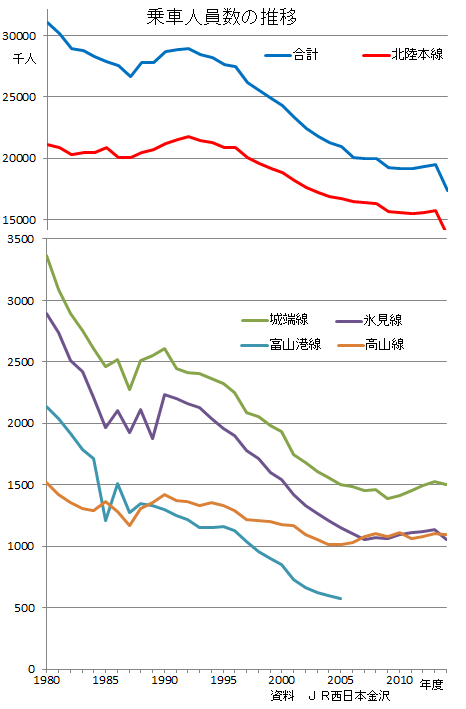

富山県内JR乗車人員数は、1990年代前半の若干の回復増加を除けば、長期的には漸減を続けている。こうした中で、2007年度以降は、減少が止まり、横ばいとなっている。これは、上述のように、高校生の減少が一時的に止まっているためである。

富山県内JR乗車人員数は、1990年代前半の若干の回復増加を除けば、長期的には漸減を続けている。こうした中で、2007年度以降は、減少が止まり、横ばいとなっている。これは、上述のように、高校生の減少が一時的に止まっているためである。しかし、2015年度からは、高校生が減少しており、これまでの横ばいの状況は大きく変わっている。また、2015年3月の新幹線の開設もいろいろと影響を与えていることは間違いない。

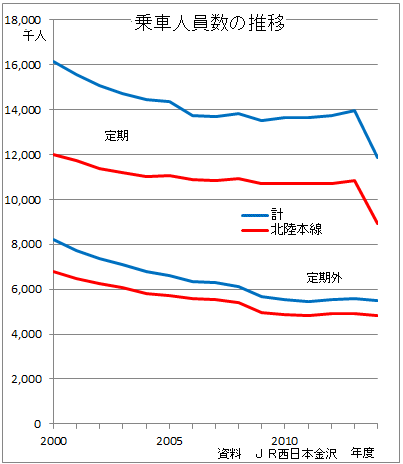

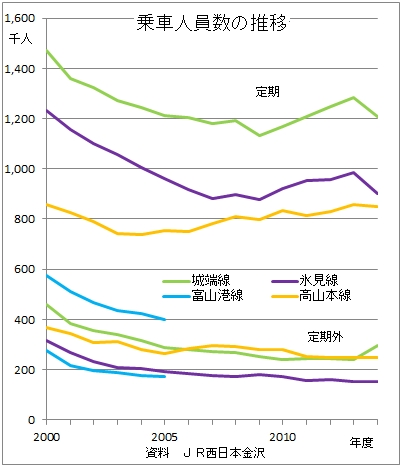

乗車人員数の推移を定期とそれ以外に分けて見ると、2000年度以降の推移では、概ね2005年頃から定期で横ばいとなり、定期外でも減少が緩やかになってきている。

乗車人員数の推移を定期とそれ以外に分けて見ると、2000年度以降の推移では、概ね2005年頃から定期で横ばいとなり、定期外でも減少が緩やかになってきている。2014年度の定期乗車の急減は、新幹線開業の影響が出ているのであろう。

北陸本線以外では、氷見線の定期の急激な減少が目立つが、2008年度以降は若干の増加となっている。

北陸本線以外では、氷見線の定期の急激な減少が目立つが、2008年度以降は若干の増加となっている。また、高山本線については、2005年度前後から定期・定期外とも漸増傾向となっている。これは、速星駅等の周辺での大規模な住宅地開発によるものであろう。

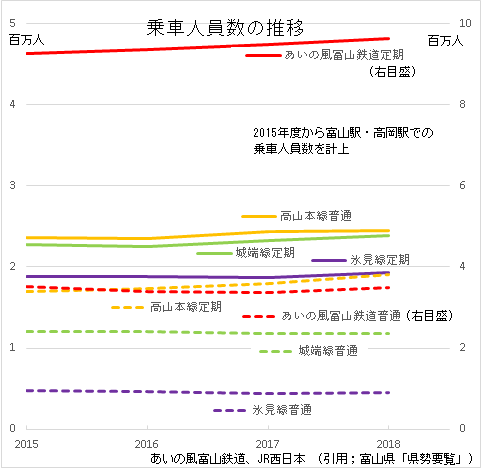

なお、2015年度からは、発表される統計が、特定駅の利用客数となっており、過去の統計と接続できない。

なお、2015年度からは、発表される統計が、特定駅の利用客数となっており、過去の統計と接続できない。あいの風富山、高山線、城端線で増加の様子が見られるが、沿線での住宅地開発などによるものであろうか。

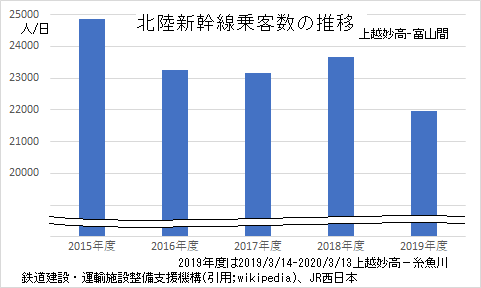

北陸新幹線については、開業翌々年度に一旦減少したが、その後横ばいから増加へと転じていたようにも見える(開業年度は2014年度だが半月。)。しかし、2019年度は台風19号による浸水により減少しており、さらに年度末からのCOVID-19による利用者の激減は、今後どう推移していくか予断できない。

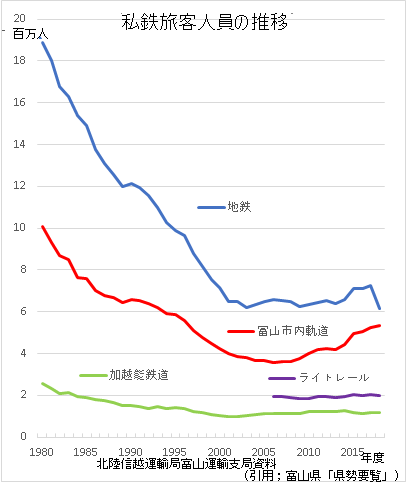

北陸新幹線については、開業翌々年度に一旦減少したが、その後横ばいから増加へと転じていたようにも見える(開業年度は2014年度だが半月。)。しかし、2019年度は台風19号による浸水により減少しており、さらに年度末からのCOVID-19による利用者の激減は、今後どう推移していくか予断できない。 一方、私鉄各線についても、上述のJRと同様、長期的には減少から、旅客数が横ばい、増加へと転じている。

一方、私鉄各線についても、上述のJRと同様、長期的には減少から、旅客数が横ばい、増加へと転じている。私鉄を利用する高校生も多く、いわゆる幻の団塊第三世代が、底支えしていることは明白であろう。

また、地鉄、万葉線ともに、それなりの営業努力がなされてきていることも大きいであろう。

なお、2020年3月にライトレールと富山市内軌道の接続がなされたが、COVID-19騒動もあり、その成果は現時点では見えていない(2020.6.1)。

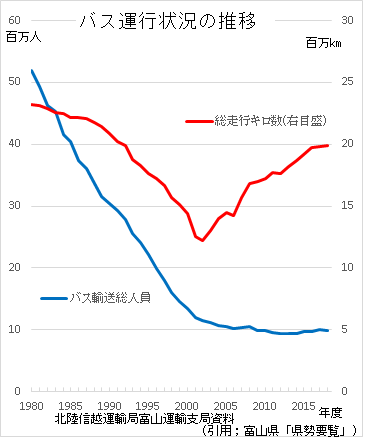

他方、バスの利用も、横這い期に入っている。

他方、バスの利用も、横這い期に入っている。バスについても、2003年度には走行キロ数の減少を反転させるなど多様なバス運行の努力がなされている。

(統計データ)

(3) バリアフリー化

平均利用者数3千人/日以上の駅は、富山県には18駅あるが、そのうち12駅で段差の解消がなされている。これは都道府県の中では42番目の位置でかなり低い。

平均利用者数3千人/日以上の駅は、富山県には18駅あるが、そのうち12駅で段差の解消がなされている。これは都道府県の中では42番目の位置でかなり低い。全国では94%であり、大都市圏の駅で極めて高く駅数も多いため平均値を押し上げている。

ちなみに県内全駅の189駅中では81駅で解消されている。

ノンステップバスの導入は64%で、都道府県の中では11位となっており、大都市圏と並ぶ普及率となっている。

ノンステップバスの導入は64%で、都道府県の中では11位となっており、大都市圏と並ぶ普及率となっている。(統計データ)

次頁、節目次、章目次、表紙

(Oct.09,2018Rev./Feb.18,2011)