住宅の広さの考察(2010年国勢調査)

―過大に向かう富山県の住宅―

|

(1) 面積充足度分布 (2) 世帯規模別面積充足度 (3) 住宅面積充足度の算出方法 |

住宅の実質的な広さについては、居住する世帯の人数を勘案する必要がある。以下では世帯規模別に必要面積を設定し、この広さに対する倍率(「面積充足度」と呼ぶこととする。)の分布を検討する。必要面積の基準については、各自1室と共用1室とし、7.5m2/室、さらに室以外面積を勘案し、S=2x(7.5+7.5xn)とした。

⇒面積充足度の算定方法詳述

(1) 面積充足度分布

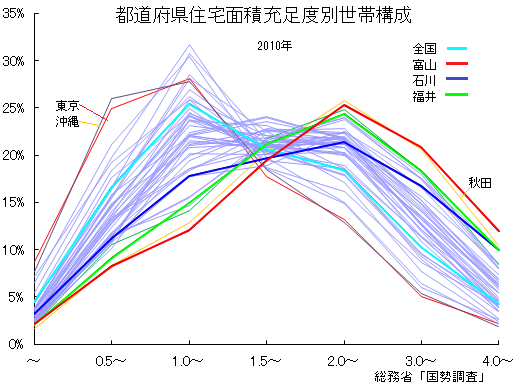

各都道府県の住宅面積充足度の分布については、富山県が最も高い充足を示している。

各都道府県の住宅面積充足度の分布については、富山県が最も高い充足を示している。また、設定した充足度で1未満の住宅は約1割に留まっている。

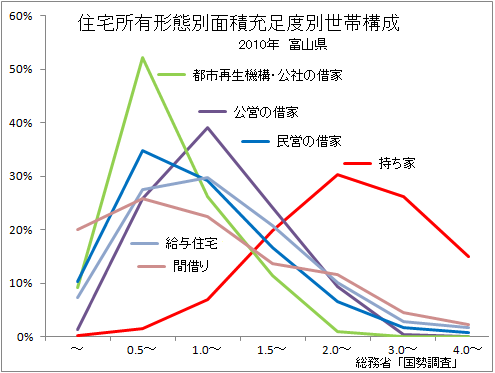

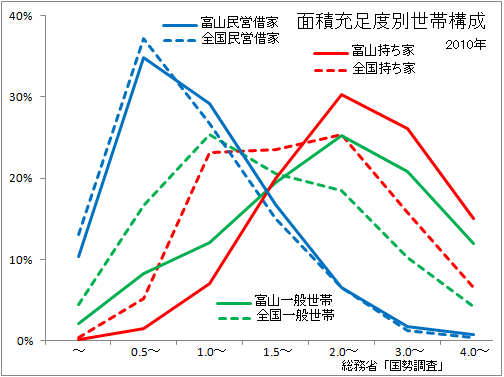

充足度は住宅の所有形態で大きく異なり、持ち家の充足度が特に高く、民営借家などについては、半数弱が充足度1未満となっている。

充足度は住宅の所有形態で大きく異なり、持ち家の充足度が特に高く、民営借家などについては、半数弱が充足度1未満となっている。 富山県全体としての充足度の高さは、持ち家率が高いことと、持ち家自体の広さが大きいためといえよう。

富山県全体としての充足度の高さは、持ち家率が高いことと、持ち家自体の広さが大きいためといえよう。(2) 世帯規模別面積充足度

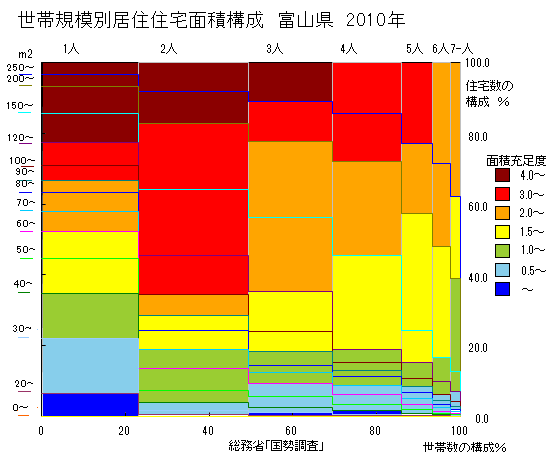

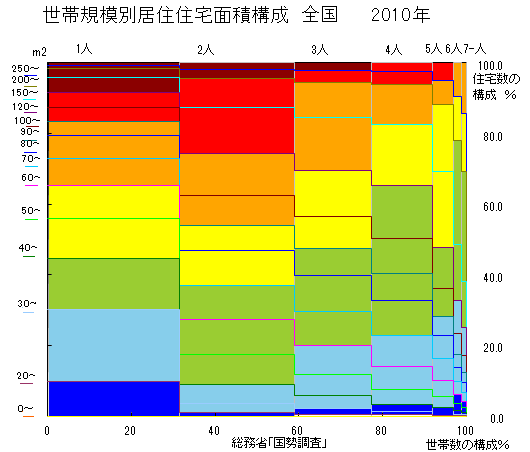

右図は、世帯規模別に住宅面積の構成を見たものである。

右図は、世帯規模別に住宅面積の構成を見たものである。いずれの世帯規模でも充足度は高いが、特に2,3,4人世帯では充足度2を超えるものが半数を超えている。

今後の世帯規模の縮小の中で、一層充足度が上がり、エネルギー効率等から勘案すれば、過大な面積を持った住宅が増えていくともいえよう。

空き家が増加しつつある時代にあって、またエネルギーの節約が緊急の課題となっている時代にあって、富山県の住宅の在り方については、これまでのように持ち家率の高さ、広さを自慢するのでなく、その効果的な活用に視点を移していく必要があるのではなかろうか。

今日でも新たな住宅の需要では、持ち家指向、新築指向が強い。

こうした中で、都市の近傍で農地転用による新規宅地が、既存宅地の再利用より安価に供給され続けている。

結果として、住宅地の拡大(農地の減少)、空き家の増加が続いている。

既に人口減少時代に入っており、さらに世帯総数の減少もまもなく始まる。このため、地域全体としては、明らかに無駄な新規宅地造成、住宅建設が続けられているといえる。

農地の転用、宅地の造成、住宅の建築は、農地所有者、建設業者、その他関係者にとっては、欠かせない所得機会であるが、制度としてもっと厳格に抑制、さらには禁止していくことが必要ではなかろうか。

農業委員会は、新規宅地造成のための農地転用の認可を止めるべきであろう。農地保全を真剣に指向すべきである。

不動産業者は、都市の中にある住宅の流動化に意を注ぐべきであろう。既存住宅を正当に評価する能力を持ち、市場を築いていく必要がある。

もちろん、個々人にとって、安定した資産として住宅を保有することは重要といえよう。必要な資産を別途積んで置くことができれば、借家でも可能であろうが、これが困難と考えられる場合は、住宅保有(持家)も評価できる。しかし、その流通市場が整備されれば、新築に拘る必要はなくなる。

子育て最盛期に取得した住宅を世帯縮小期に転売し、小さ目の住宅を取得するとともに若干の差額を得るようなことができれば、各ライフステージの設計が円滑に行えるのではなかろうか。

「百年住宅」などもこうした背景がなければ、凡そ有効に活用できないであろう。

さらに、既に十分な数の十分に広い住宅を保有している富山において、シェア住宅や福祉的活用、地域に開かれた空間の設定等々いろいろな活用の仕方を提唱し、実現していけば、真に豊かな住生活が実現していくのではなかろうか。

同一町内程度でライフステージに合わせて住み替えることができれば、長期的なライフサイクルを描くことも容易となり、地域社会の再構築も実現していくことができる。

土地・住宅の活用について、長期的な在り方を地域社会で共有し、土地利用の在り方を正し、住宅の効果的な利活用を実現していくことが急務と考えられる。

(統計データ)

(3) 住宅面積充足度別の算出方法

| 面積充足度と区分 | ||||||||

| 世帯人員数→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7- | |

住宅面積↓ | 基準面積→ 代表値↓ | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |

| 0 ~19㎡ | 10 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |

| 20~29 | 25 | 0.83 | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |

| 30~39 | 35 | 1.17 | 0.78 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.29 |

| 40~49 | 45 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.38 |

| 50~59 | 55 | 1.83 | 1.22 | 0.92 | 0.73 | 0.61 | 0.52 | 0.46 |

| 60~69 | 65 | 2.17 | 1.44 | 1.08 | 0.87 | 0.72 | 0.62 | 0.54 |

| 70~79 | 75 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.63 |

| 80~89 | 85 | 2.83 | 1.89 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 0.81 | 0.71 |

| 90~99 | 95 | 3.17 | 2.11 | 1.58 | 1.27 | 1.06 | 0.90 | 0.79 |

| 100~119 | 110 | 3.67 | 2.44 | 1.83 | 1.47 | 1.22 | 1.05 | 0.92 |

| 120~149 | 135 | 4.50 | 3.00 | 2.25 | 1.80 | 1.50 | 1.29 | 1.13 |

| 150~199 | 175 | 5.83 | 3.89 | 2.92 | 2.33 | 1.94 | 1.67 | 1.46 |

| 200~249 | 225 | 7.50 | 5.00 | 3.75 | 3.00 | 2.50 | 2.14 | 1.88 |

| 250㎡以上 | 275 | 9.17 | 6.11 | 4.58 | 3.67 | 3.06 | 2.62 | 2.29 |

基準面積=(世帯人員数+1部屋)x 7.5m2 x 2

7.5m2 は、四畳半相当

2倍は、室以外必要面積加算。

面積充足度=住宅面積/基準面積

世帯人員数・住宅面積の各区分毎に代表値(中間値)の基準面積に対する比率を計算し、充足度区分に分類。

充足度区分毎の世帯数を集計し、その構成比を算出。

(Jan.26,2002.)

関連項目に戻る

(Jun.05,2012)